Introducción

Las trabajadoras del hogar y los cuidados desempeñan un rol fundamental en la sociedad. La invisibilización de los cuidados, por ser considerados una cuestión privada que ha recaído históricamente sobre las mujeres, ha provocado que no se les otorgue social y económicamente el papel fundamental que tienen para el sostenimiento de la vida y el funcionamiento del resto de sistemas. El trabajo del hogar no ha sido considerado como tal, quedando desatendidos los derechos laborales, la salud y la seguridad de las trabajadoras del sector1-3.

En España, el déficit de cuidados generado por el aumento de personas dependientes y por la incorporación de las mujeres españolas al mercado de trabajo fuera del hogar ha sido cubierto por mujeres migrantes procedentes de países empobrecidos. Según datos oficiales, en 2018 había 616.900 personas trabajadoras en este sector, en un 90% mujeres y, en su mayoría, migrantes3,4.

En la práctica, las funciones y condiciones de las empleadas del hogar y de las cuidadoras se solapan. Por ello, se utiliza cada vez más la denominación «trabajadoras del hogar y los cuidados», que sustituye a términos como «trabajador doméstico» y refleja mejor la diversidad de tareas y responsabilidades. En este estudio, ambos colectivos se analizan de forma conjunta5,6.

Los estudios llevados a cabo sobre los efectos en la salud del trabajo del hogar y los cuidados apuntan a que entre los principales riesgos se encuentran agresiones físicas, caídas, heridas, exposición a químicos, problemas de salud mental y patologías musculoesqueléticas relacionadas con la movilización de personas y la realización de tareas domésticas7,8. La mayor incidencia de estos efectos sobre la salud está relacionada con el entorno laboral (hogar privado del empleador), el tipo de tareas realizadas y las condiciones de trabajo9,10.

Según nuestro ordenamiento jurídico, las condiciones de protección varían en función del tipo de contingencia que provoca la incapacidad: común o profesional. Las contingencias profesionales gozan de unas ventajas de protección que incluyen prestaciones económicas mayores y, desde el comienzo de la incapacidad, indemnizaciones específicas y la implementación de medidas preventivas11. Dadas las implicaciones, los colectivos de trabajadoras del hogar y los cuidados reivindican el reconocimiento de las enfermedades profesionales ligadas a su actividad laboral. Denuncian que, de forma frecuente, patologías presumiblemente secundarias al tipo de trabajo que realizan son clasificadas como contingencias comunes. El Real Decreto 1299/2006 regula las enfermedades profesionales y recoge ejemplos de las ocupaciones susceptibles de padecerlas, pero entre ellos no encontramos el trabajo del hogar y los cuidados, a pesar de que este incluye actividades similares a las reflejadas como causantes de problemas de salud en otros sectores12.

El objetivo de este estudio es analizar la prevalencia de enfermedades crónicas, incluidas las osteomusculares, salud autopercibida, uso de analgésicos, uso de psicofármacos y uso del sistema sanitario entre las mujeres trabajadoras del hogar y los cuidados, en comparación con el resto de mujeres trabajadoras en España, a través de la Encuesta Nacional de Salud de 2017 (ENSE-2017).

Material y métodos

Población y diseño de estudio

Se realizó un estudio descriptivo transversal utilizando datos de la ENSE-2017. La población de estudio incluyó mujeres de 18-69 años que se encontraban activas laboralmente. Los datos utilizados corresponden a los microdatos originales de la ENSE-2017. Los grupos de estudio se definieron según la ocupación laboral reportada: «empleadas domésticas» y «cuidadoras domiciliarias de personas adultas», según la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-11), y el resto de mujeres trabajadoras como grupo comparador.

Diseño muestral

El muestreo que se utilizó en la ENSE-2017 fue de tipo trietápico estratificado13. Las unidades de la primera etapa fueron las secciones censales, seleccionadas con probabilidad proporcional a su tamaño en cada municipio. Las unidades de la segunda etapa fueron las viviendas familiares principales, seleccionadas por muestreo sistemático tras hacer una ordenación por tamaño de la vivienda en función del número de miembros. Las unidades de la tercera etapa fueron las personas seleccionadas de la vivienda en el momento de hacer la entrevista. El tamaño muestral se estableció en 37.500 viviendas distribuidas en 2.500 secciones censales y se tomaron 15 viviendas en cada sección. Esto se estimó basándose en las encuestas previas. En nuestro caso, tomamos a las mujeres en edad activa que habían participado en la encuesta (4.776) y seleccionamos a aquellas cuya profesión se correspondía al sector del hogar y los cuidados (338). El método de recogida de la información fue una entrevista personal, asistida por profesionales que previamente habían recibido entrenamiento. El período de administración fue desde octubre de 2016 a octubre de 2017. En este estudio se incluyeron a las 23.089 personas adultas finalmente entrevistadas (15 años o más). La entrevista se estructura en torno a cuatro módulos: variables socioeconómicas, estado de salud, asistencia sanitaria y determinantes de la salud.

Variables

Todas las preguntas de la encuesta se recogen en el anexo 1 con la descripción de la pregunta y las posibles respuestas. En el análisis se excluyeron a las personas que habían respondido a las respuestas como «no sabe» o «no contesta» en cada una de las preguntas de forma individual. Las variables socioeconómicas recogidas fueron: edad, comunidad autónoma, nivel de estudios, país de origen (española o extranjera).

En cuanto a las variables sobre el estado de salud, se exploraron: salud autopercibida (referida al estado de salud percibido en los últimos 12 meses, en un escala de 5 puntos de muy buena a muy mala, que para facilitar la interpretación de los resultados en este estudio se agrupó en tres categorías: buena, regular, mala), presencia de enfermedades crónicas autoinformadas (hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, artrosis, cervicolumbalgia, ansiedad, depresión, insuficiencia venosa crónica y asma), consumo de ansiolíticos y de antidepresivos en las últimas 2 semanas.

Para valorar el acceso al sistema sanitario, se seleccionaron: última visita a Medicina de Familia, última visita a profesional médico de especialidad hospitalaria, última visita a urgencias, ingresos hospitalarios, última visita a fisioterapia y última visita a odontología; todas ellas referidas a los últimos 12 meses. Además, se recogió la modalidad de seguro sanitario: público o no público. Se categorizó como dicotómica: seguro público (seguridad social y mutualidades del Estado) o seguro no público (seguro médico privado, concertado individualmente o concertado por la empresa). Ninguna mujer se encontraba en la situación de no tener seguro.

En cuanto a las actividades preventivas, se seleccionaron las variables: a) cribado de cáncer de cérvix mediante citología vaginal en mujeres de 25-65 años en los últimos 3 años; b) cribado de cáncer de mama mediante mamografía en mujeres de 50-69 años en los últimos 2 años; c) vacunación gripal en adultos mayores de 65 años o con enfermedades crónicas en el último año; d) sangre oculta en heces en los últimos 2 años o colonoscopia en los últimos 10 años en adultos de 50-69 años; e) medida de la presión arterial en el último año; f) medida de la glucemia basal en el último año; g) medida de colesterol en el último año. La edad de la población y los intervalos de tiempo están basados en las recomendaciones nacionales de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) para dichas actividades, reconocidas por el Ministerio de Sanidad14-16.

Para explorar el diagnóstico y tratamiento de la patología osteomuscular, se seleccionaron las siguientes variables: consumo de analgésicos en las últimas 2 semanas y visita a fisioterapia en los últimos 12 meses.

Análisis de datos

Los resultados provienen de un análisis propio llevado a cabo sobre los microdatos originales de la ENSE-2017, no de informes tabulados ya publicados. Se compararon los porcentajes de las variables socioeconómicas, de estado de salud, de acceso al sistema sanitario, de prácticas preventivas, de diagnóstico y de tratamiento de patología osteomuscular entre las mujeres empleadas domésticas y cuidadoras domésticas de personas adultas y el resto de mujeres trabajadoras de 18-69 años. La comparación de proporciones se efectuó mediante la prueba de chi cuadrado de Pearson, rechazando la hipótesis nula si p <0,050. El análisis se llevó a cabo mediante el programa Stata 16.0.

Resultados

Socioeconómico

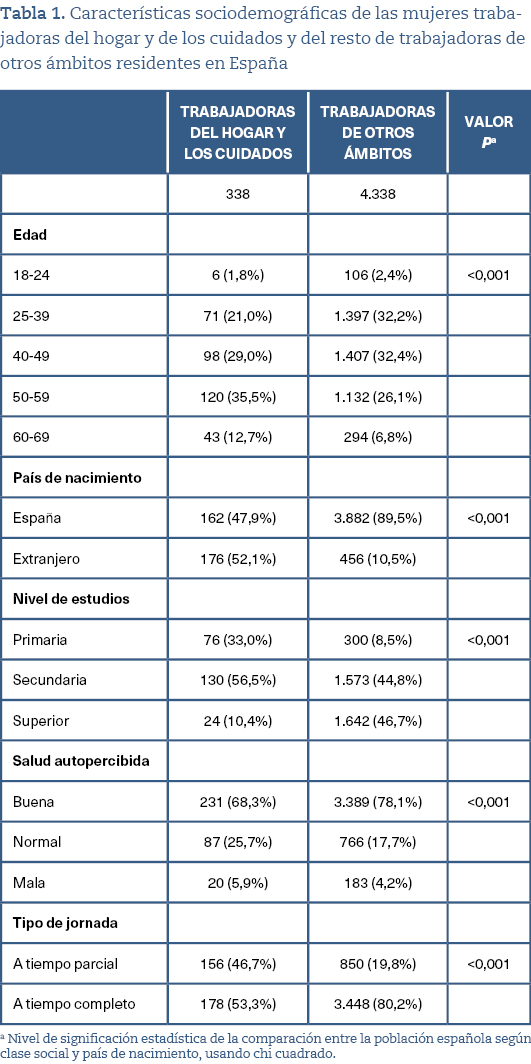

Se incluyeron un total de 4.676 mujeres, 338 de las cuales trabajaban en el sector del hogar y los cuidados. En la tabla 1 se recogen las características sociodemográficas de las mujeres en activo. En comparación con el resto de mujeres trabajadoras, las del hogar y los cuidados son de mayor edad (el 35,5% y el 12,7% están en las franjas de 50-59 años y 60-69 años respectivamente, vs. 26,1% y 6,8% p <0,001).

La mayoría de las trabajadoras del hogar nacieron en el extranjero: 52,1% vs. 10,5% del resto de trabajadoras (<0,001). Por otro lado, tienen con mayor frecuencia estudios secundarios, con un porcentaje mucho menor de estudios universitarios frente al resto de trabajadoras (10,4% vs. 46,7%, p <0,001). En cuanto al tipo de jornada laboral, presentaron mayor parcialidad que el resto de trabajadoras (46,7% vs. 19,8%, p <0,01).

Estado de salud

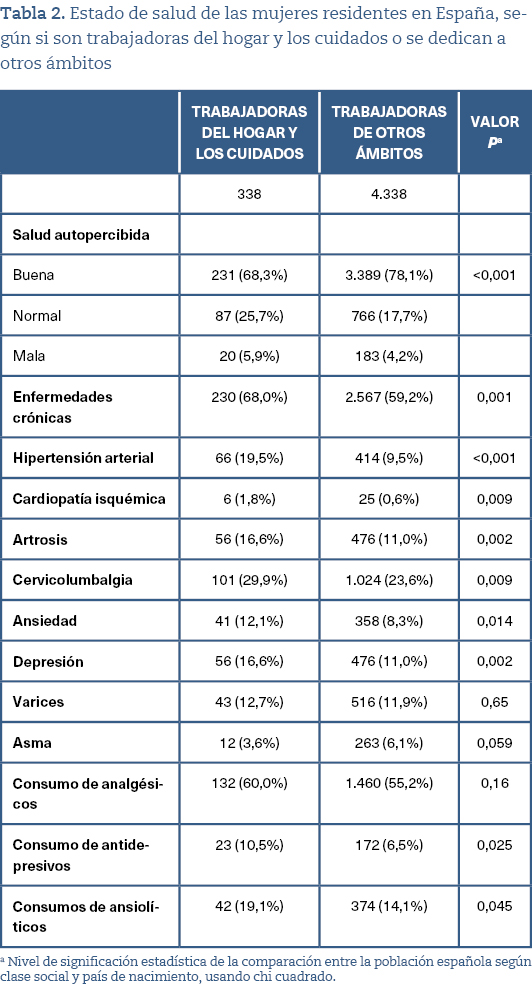

En la tabla 2 se muestra el estado de salud de las mujeres trabajadoras residentes en España. Las trabajadoras del hogar y los cuidados presentaron más patologías crónicas (68% vs. 59,2%, p = 0,001), como artrosis (16,1% vs. 11,0%, p = 0,002), cervicolumbalgia (29,9% vs. 23,6%, p = 0,009), ansiedad (12,1% vs. 8,3%, p = 0,014) y depresión (16,6% vs. 11%, p = 0,002). Presentaron peor salud autopercibida, respondieron «buen estado de salud» el 68,3% vs. el 78,1% del resto de trabajadoras (p <0,001).

También mostraron mayor consumo de fármacos ansiolíticos (19,1% vs. 14,1%, p = 0,045), antidepresivos (10,5% vs. 6,5%, p = 0,025) y analgésicos respecto al resto de las trabajadoras, aunque este último sin significación estadística (60% vs. 55%, p = 0,16).

Acceso al sistema sanitario y prácticas preventivas

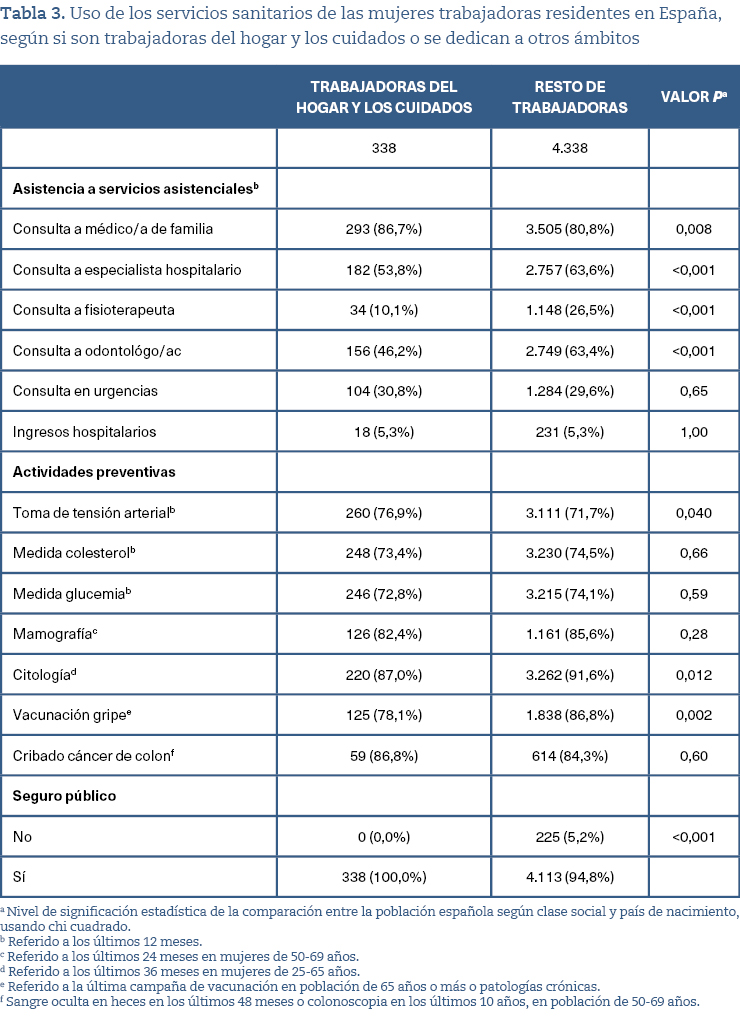

El uso de los servicios sanitarios por parte de las mujeres trabajadoras se refleja en la tabla 3. El uso de urgencias y la asistencia a Medicina de Familia fueron similares, siendo algo superior en las trabajadoras del hogar y los cuidados (urgencias: 30,8% vs. 29,6%, p = 0,65; Medicina de Familia: 86,7% vs. 80,8%, p = 0,008). Hubo menor asistencia a las consultas de especialidad hospitalaria (53,8% vs. 63,6%, p <0,001), odontología (46,2% vs. 63,4%, p <0,001) y fisioterapia (10,1% vs. 26,5%, p <0,001).

El cribado de factores de riesgo cardiovascular (diabetes, dislipemia e hipertensión), así como el cribado de cáncer de mama y de colon, fueron similares en ambos grupos. Sin embargo, el cribado de cáncer de cérvix se hizo con menos frecuencia en trabajadoras del hogar y los cuidados que en el resto de las trabajadoras (87% vs. 91,6%, p = 0,012).

Discusión

Comparación con la literatura científica

Las mujeres trabajadoras del hogar y los cuidados presentan mayor prevalencia de enfermedades musculoesqueléticas que el resto de trabajadoras. En concreto, mayor prevalencia de artrosis y cervicolumbalgia, lo cual concuerda con la literatura revisada, en la que se objetivan más trastornos musculoesqueléticos en estas mujeres8,9. Los mecanismos lesionales varían en función del trabajo realizado. En el caso de la limpieza del hogar, estos dolores son el resultado de movimientos repetitivos y rápidos de la parte superior del cuerpo. Las trabajadoras que cuidan a personas dependientes hacen movilizaciones de personas que pueden ocasionarles dolores y lesiones. Esto conlleva el consumo de analgésicos para poder continuar llevando a cabo su trabajo. Sin embargo, en estudios cualitativos, las mujeres refieren que, a pesar de la analgesia, los dolores se exacerban ante la ausencia de descansos adecuados17.

Si bien presentan mayor patología musculoesquelética, el uso de fisioterapia es mucho menor. Esto puede deberse a la escasez de fisioterapeutas en nuestro sistema sanitario público, con una ratio de 0,1 por cada 1.000 habitantes, mientras la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es de 1 por cada 1.000 habitantes18. De manera que, al depender el acceso a fisioterapia fundamentalmente de financiación propia, las clases socioeconómicas bajas acceden menos19.

En nuestro estudio, las trabajadoras del hogar y los cuidados presentan más problemas de salud mental, así como mayor consumo de ansiolíticos y antidepresivos. Esto concuerda con la literatura revisada, donde se objetivan trastornos de salud mental derivados, por un lado, de su situación laboral caracterizada por la precariedad, la parcialidad, el pluriempleo y la inseguridad8,20. Por otro lado, encontramos causas relacionadas con las condiciones de trabajo como la sobrecarga laboral, la ausencia de delimitación de las tareas asignadas, la escasez de descanso, la falta de capacitación sobre cuidados de personas con problemas de conducta, la monotonía, la ausencia de compañeras de trabajo y el aislamiento social, especialmente en aquellas trabajadoras en régimen interno19-23.

Las trabajadoras del hogar hacen un uso similar al resto de mujeres de la Medicina Familiar y de urgencias, que concuerda con el acceso equiparable a las prácticas preventivas, dado que se llevan a cabo desde Atención Primaria. Por otro lado, acuden menos a especialistas hospitalarios, odontología y fisioterapia. No obstante, llama la atención que la vacunación antigripal es menor en este grupo poblacional, cuando, dada su actividad laboral con personas vulnerables, cabría esperar una mayor adherencia. Esto podría explicarse por tratarse en su mayoría de mujeres migrantes con bajos recursos económicos, ya que coincide con la literatura revisada sobre el acceso y el patrón de uso del sistema sanitario tanto de la población migrante como de la población de clases socioeconómicas bajas24,25.

Fortalezas y limitaciones

Entre las fortalezas del estudio, destaca el gran tamaño muestral de la encuesta utilizada, cuyos resultados son extrapolables a la población residente en España, incluidas las mujeres trabajadoras del hogar y los cuidados.

En cuanto a las limitaciones, es probable que las trabajadoras del sector en situación de mayor desprotección y precariedad laboral se encuentren infrarrepresentadas debido a la dificultad para acceder a estas mujeres mediante encuestas poblacionales, en este grupo cabría esperar mayores dificultades para el acceso al sistema sanitario26. Asimismo, quedan fuera del estudio otras patologías posiblemente relacionadas con la actividad laboral del trabajo del hogar, como la patología de hombro, codo, muñeca y rodilla. Por otra parte, es probable que las respuestas estén afectadas por un sesgo de memoria al tratarse de una encuesta, sobre todo en las preguntas relativas al uso de servicios referidas al último año.

Directrices para futuras investigaciones

Este estudio muestra la prevalencia de algunas patologías en este grupo de mujeres, pero no aborda el uso de la incapacidad laboral motivada por las mismas, ni los tipos ni duración de las bajas. Sería necesario hacer estudios específicos que evalúen si las incapacidades temporales de estas trabajadoras asociadas a patologías relacionadas con su actividad laboral se tramitan como enfermedades profesionales o accidentes laborales. Conocer estos datos sería importante para que se pueda evaluar su incorporación a la lista de enfermedades profesionales.

El sector laboral del trabajo del hogar y los cuidados en nuestro entorno está compuesto por una amplia mayoría de mujeres migrantes. Muchas de ellas se hallan en situación administrativa irregular, ya que es uno de los pocos sectores laborales accesibles para estas personas, con la desprotección que ello genera. De la misma forma, la especificidad de la situación de las trabajadoras internas conlleva que su trabajo sea un determinante fundamental para su salud y su vida. Atravesadas por una mayor vulnerabilidad social y en salud, estas mujeres están infrarrepresentadas en los estudios poblacionales y es necesario investigar específicamente la salud de estos grupos.

Aplicabilidad en la práctica clínica

Las mujeres trabajadoras del hogar y los cuidados presentan problemas de salud específicos, por lo que los planes de prevención y tratamiento deben incluir estrategias que tengan en cuenta la carga laboral de estas mujeres, como el control adecuado del dolor y recomendaciones para minimizar los riesgos laborales mediante ejercicios o pausas activas.

Por otro lado, la formación sobre la actividad laboral que desarrollan estas mujeres y los impactos que tiene en su salud permitiría a las/los profesionales de la sanidad un mejor abordaje de sus patologías y una mayor adaptación de los programas preventivos, e influiría de forma positiva en la relación con este tipo de pacientes y su adherencia a los tratamientos. Además, cuando estas patologías se consideren finalmente accidentes laborales o enfermedades profesionales, estas trabajadoras no solo verán garantizado un tratamiento adecuado, sino también el acceso a prestaciones específicas y recursos de rehabilitación.

Conclusiones

Las mujeres dedicadas al trabajo del hogar y los cuidados presentan peores resultados en salud y en salud autopercibida, y una mayor prevalencia de enfermedades musculoesqueléticas y de problemas de salud mental. Asimismo, consumen más fármacos antidepresivos y ansiolíticos. Muchas de las patologías más prevalentes entre las mujeres trabajadoras del hogar se relacionan de forma directa con el tipo de actividades profesionales que hacen, por lo que es una responsabilidad de los servicios sanitarios y de la Seguridad Social su adecuado diagnóstico y su reconocimiento como problemas de salud derivados de su trabajo y, por lo tanto, su clasificación como enfermedades profesionales o accidentes laborales, según corresponda.

Además, como en cualquier grupo de población, es fundamental tener en cuenta el impacto de los determinantes sociales de la salud. En el caso de las trabajadoras del hogar y los cuidados, factores como la precariedad laboral, la migración, la situación administrativa y el aislamiento social influyen en la aparición y mantenimiento de sus patologías. Es necesario identificar y abordar los determinantes de la salud, incluido el trabajo, para poner en marcha los programas preventivos, de tratamiento y de rehabilitación necesarios para conservar, restaurar y mejorar la salud de un sector imprescindible para el desarrollo de nuestra sociedad y el bienestar y el cuidado de nuestra población.

Consideraciones éticas

El trabajo ha sido realizado utilizando la base de datos de la Encuesta Nacional de Salud de 2017. Al tratarse de datos anonimizados, no se obtuvo ningún consentimiento informado.

Financiación

Este estudio no ha recibido ninguna financiación para su ejecución.

Conflicto de intereses

Las autoras declaran ausencia de conflicto de intereses.