Introducción

La soledad no deseada se define como una experiencia subjetiva negativa en la que una persona siente la necesidad de comunicarse con otras, pero percibe carencias en sus relaciones sociales, ya sea porque tiene menos relaciones de las que desearía o porque las que tiene no ofrecen el apoyo que percibe necesitar1.

Según la European Quality of Life Survey (EQLS) de 2016, el 12% de la población europea declaró sentirse solo más de la mitad del tiempo2. Durante la pandemia de la COVID-19, un informe de la Joint Research Centre (JRC) concluyó que, en Europa, la prevalencia de soledad aumentó hasta el 25%, especialmente en las personas con peor estado de salud3,4. Por otro lado, un reciente estudio hecho en España estimó que la prevalencia general de soledad no deseada es del 13,4%. Asimismo, el 40% de la muestra de personas solas se situó en el rango de la distribución de renta más bajo5.

Existen estudios, incluyendo metanálisis recientes, que demuestran que la soledad, el aislamiento social y vivir solo aumentan la probabilidad de muerte prematura por todas las causas6,7. La asociación entre la soledad y los determinantes sociales de la salud es bien conocida: las personas con menor renta, con peores condiciones laborales y las minorías étnicas tienden a presentar mayor soledad8,9. De igual manera, las personas con trastornos de ansiedad y depresión, así como las que tienen una peor autopercepción de la salud y calidad de vida presentan también más soledad10-12. En relación con la influencia del género, se han realizado estudios con resultados contradictorios: algunos no muestran diferencias significativas entre hombres y mujeres3,13, otros sí encuentran diferencias entre géneros14, e incluso se ha reportado que los hombres se sienten más solos que las mujeres15. No obstante, se sabe que los hombres son menos propensos a declarar sentirse solos de forma explícita16.

Algunos proyectos comunitarios centrados en la soledad no deseada han demostrado mejorar el estado de salud y bienestar de la población incluida. Por ello, en marzo de 2022 se pone en marcha el proyecto SOLECO en el Centro de Salud de Serrería 1. Se trata de una intervención comunitaria de tipo combinada con actividades de ejercicio físico, centro de día y participación social. El proyecto fue promovido por un médico del centro el cual coordinó y rastreó los activos comunitarios disponibles y los puso a disposición del programa. Actualmente, dentro de Abucasis (historia clínica electrónica de Atención Primaria de la Comunidad Valenciana) no existe un mapa de rastreo de activos comunitarios. Posteriormente, se hicieron sesiones en el centro para poner en conocimiento del resto de médicos la existencia de la intervención, se hicieron trípticos y se difundió a la prensa. Los objetivos fueron: 1) detectar la soledad no deseada de la población del centro, 2) colaborar con enfermería y trabajo social del centro al compartir la detección de soledad en Abucasis, 3) registrar una persona de contacto cercano del paciente, y 4) ofrecer un recurso comunitario disponible a la persona. La detección e inclusión en el proyecto la hizo la médica o el médico de familia del participante teniendo en cuenta factores de riesgo asociados como vivir solo, capacidad funcional o entorno de apoyo social. Una vez se detectaba que la o el paciente era una persona con soledad no deseada, se le asignaba un código CIE-10 para el posterior seguimiento y se le ofrecía uno de los recursos disponibles. Estos recursos fueron: un centro de atención al mayor, una asociación de personas voluntarias para el acompañamiento y una actividad física grupal.

Por tanto, el objetivo de este estudio es hacer una evaluación del proyecto SOLECO para valorar su grado de implementación en el centro de salud y la participación del personal médico, y para hacer una evaluación de la satisfacción de los pacientes con soledad no deseada tras ofrecerles un recurso comunitario.

Materiales y métodos

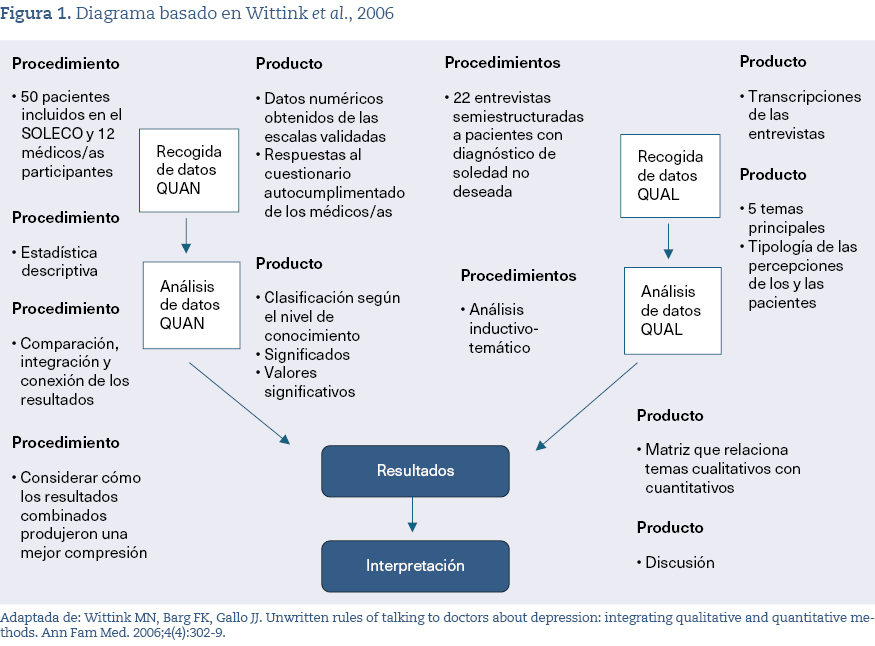

Nuestro estudio se trata de un método mixto convergente (MMC). La parte cuantitativa se compuso de un estudio descriptivo de corte transversal para el cual se diseñaron dos cuestionarios: uno para los participantes del proyecto y otro para el personal médico del centro. La parte cualitativa se hizo mediante un estudio descriptivo a través de un esquema de entrevista semiestructurada dirigida a las y los pacientes participantes. La metodología mixta nos permitió obtener información numérica (cuantitativa, descriptiva y en extensión) y textual (cualitativa, comprensiva y en profundidad) a partir de los discursos de las personas del estudio, en este caso pacientes incluidos en la iniciativa comunitaria. Al ser un diseño convergente, ambas metodologías se hicieron al mismo tiempo, tanto en la recogida de datos como en el análisis de los mismos17. En la figura 1 se muestra un diagrama de Wittink et al. para ayudar a comprender el diseño del estudio.

El ámbito o emplazamiento fue el Centro de Salud de Serrería 1, ubicado entre los barrios del Cabanyal-Canyamelar y Beteró y que ofrece cobertura a una población de 25.558 habitantes. La renta media por persona se sitúa en 11.911 y 13.243 euros, respectivamente, y presentan un porcentaje de población en vulnerabilidad socioeconómica del 20%18. Estos barrios cuentan con una población envejecida que se ve expuesta a una importante degradación urbanística, gentrificación y turistificación de su territorio19,20.

Los criterios de inclusión fueron: pacientes mayores de 18 años que tuvieran la etiqueta asignada de CIE-10 como participante del proyecto y la firma del consentimiento informado. Los criterios de exclusión consistieron en: rechazo del consentimiento informado, imposibilidad de acudir al centro para la entrevista presencial y alteraciones somatosensoriales o cognitivas que dificultaran la participación.

El presente estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Investigación del hospital de referencia con número de orden 2023/349.

Parte cuantitativa. Cuestionarios

Recogida de información

Al personal médico del centro que accedió a participar se le proporcionó un cuestionario. Previamente, se hizo una sesión en el centro sobre la puesta en marcha del estudio para evaluar el proyecto y se facilitó la carta de información y el consentimiento informado a cada profesional.

Por otro lado, se elaboró otro cuestionario dirigido a pacientes del proyecto SOLECO que accedieron a participar en nuestro estudio. Se contactó por vía telefónica con las personas participantes del proyecto filtrando por el código CIE asignado, se explicó el estudio y se les citó presencialmente en el centro de salud para entregarles la hoja de información y el consentimiento informado. Si la persona aceptaba participar tras la explicación del proyecto, lectura de la carta de información y firma del consentimiento, se le administraba el cuestionario. La recogida de información se llevó a cabo desde noviembre de 2023 hasta marzo de 2024.

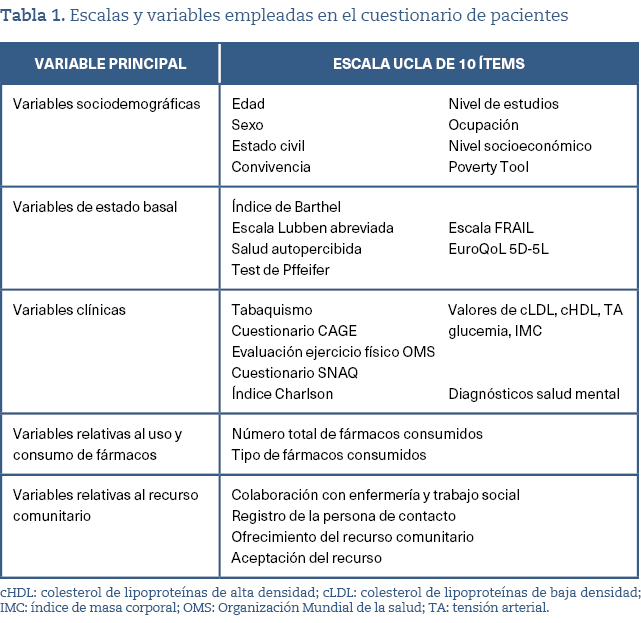

Estructura de los cuestionarios

Por una parte, el cuestionario dirigido al personal médico tenía un total de 11 preguntas, la mayoría de tipo sí/no. Se estableció un primer bloque de cuestiones en el cual se preguntaba al profesional qué consideraba que era la soledad no deseada y sobre su participación en proyectos comunitarios. Un segundo bloque de preguntas se orientó a conocer la consecución de los objetivos del proyecto, y, por último, un tercer bloque inquirió sobre lo relativo a la práctica clínica diaria de la medicina comunitaria y sus posibles dificultades.

Por otra parte, las variables recogidas y las escalas empleadas del cuestionario para pacientes se muestran a modo de resumen en la tabla 1. La variable principal recogida fue la puntuación en la escala UCLA en su versión de 10 ítems validada al castellano, cuyo punto de corte para considerar soledad es menor o igual a 30 puntos. El resto de variables se dividieron en: sociodemográficas, de situación basal, clínicas, uso y consumo de fármacos y recurso comunitario. Los valores de los parámetros analíticos pertenecientes a la agrupación de variables clínicas no debían exceder una fecha mayor a 6 meses desde el inicio del estudio. La duración estimada del cuestionario fue de 40 minutos y se compuso de un total de 29 ítems.

Análisis estadístico

Para la estadística descriptiva se emplearon: medias y desviación estándar en variables cuantitativas, mediana y rango intercuartílico para las variables discretas o que no cumplieran la normalidad, y frecuencias y porcentajes para las variables cualitativas o categóricas.

Además, se hizo un análisis bivariado en función de la presencia de soledad para conocer si hubo diferencias en las distintas variables. Para comparar medias en los dos grupos, se empleó la prueba t de Student. En aquellas variables que no cumplieron la normalidad de la distribución o la homogeneidad de varianzas, se emplearon test no paramétricos (U de Mann-Whitney). En el caso de comparar proporciones, se utilizó la prueba de chi cuadrado de Pearson o, si no cumplían las condiciones, el test exacto de Fisher. La correlación de las variables susceptibles se analizó mediante el test de Pearson. Además, para la variable número de fármacos, se elaborará un modelo de regresión de Poisson al ser un conteo para determinar si las variables edad, sexo y soledad tienen un efecto significativo sobre la cantidad de fármacos que toma el paciente. Debido al tamaño de la muestra, se utilizó el test de razón de verosimilitudes. Se consideraron resultados estadísticamente significativos si se obtenía un p-valor <0,05. El programa informático utilizado para el análisis estadístico extraído de estos cuestionarios fue el SPSS en su versión 25.0.

Parte cualitativa. Entrevistas

Elaboración del esquema de entrevista y recogida de información

El esquema de entrevista semiestructurada (anexo 1) para las y los pacientes se construyó siguiendo las pautas de Mason, Glesne, Berg y Patton21-24. Las entrevistas se hicieron una vez que los pacientes finalizaban el cuestionario de la parte cuantitativa y las llevó a cabo el mismo investigador. Tuvieron una duración media de 20 minutos y fueron grabadas previo consentimiento y almacenadas mediante archivos encriptados para garantizar la confidencialidad.

Análisis

Todas las entrevistas fueron transcritas literalmente, se tomaron notas de campo durante la realización de las mismas y se llevó a cabo una lectura en profundidad de las transcripciones para identificar los patrones y temas surgidos. Las entrevistas se analizaron textualmente siguiendo el análisis temático semántico inductivo propuesto por Braun y Clarke25. En palabras de Braun y Clarke, el análisis temático es un método para identificar, analizar y reportar patrones dentro de los datos. En este sentido, un análisis temático inductivo significa que los temas están fuertemente vinculados a los datos24. De las 50 entrevistas semiestructuradas realizadas, se seleccionaron 22 debido a la riqueza discursiva y el contenido aportado a las preguntas. Para el análisis de la información se utilizó el software Nvivo 14.

Resultados

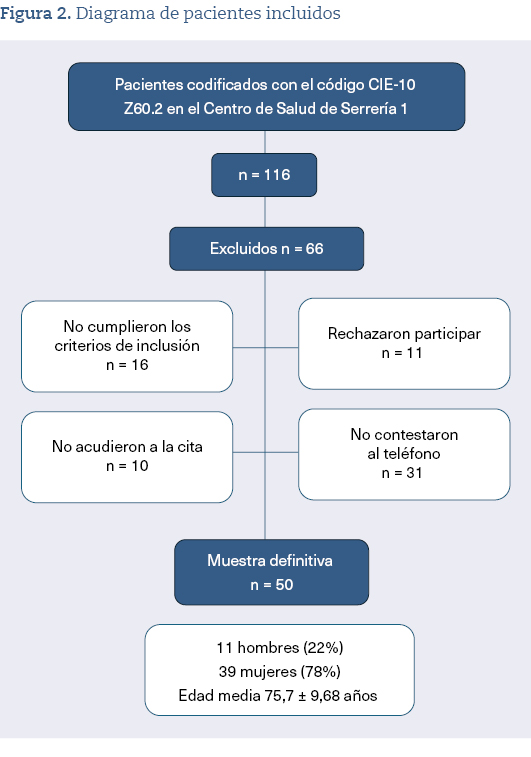

El total de pacientes detectados con el código CIE-10 ascendió a 116. De estos, 16 no cumplieron los criterios de inclusión al ser pacientes que no podían desplazarse al centro de salud por sus propios medios, 11 rechazaron participar después que se les explicara el proyecto y se les citara por vía telefónica, 10 no acudieron a la cita en tres o más ocasiones y 31 no contestaron al teléfono o no se consiguió obtener un número para poder contactar con ellos, con lo que se obtuvo una muestra definitiva de 50. En la figura 2 se muestra un diagrama de este proceso.

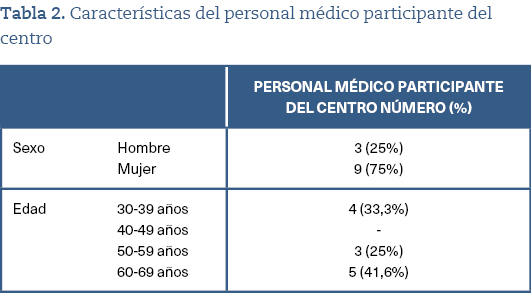

Por otro lado, solo un profesional médico de los 13 que tiene el centro rechazó participar. La muestra que respondió al cuestionario, junto con la edad y el sexo del médico, se representa en la tabla 2.

Resultados del cuestionario para las y los pacientes

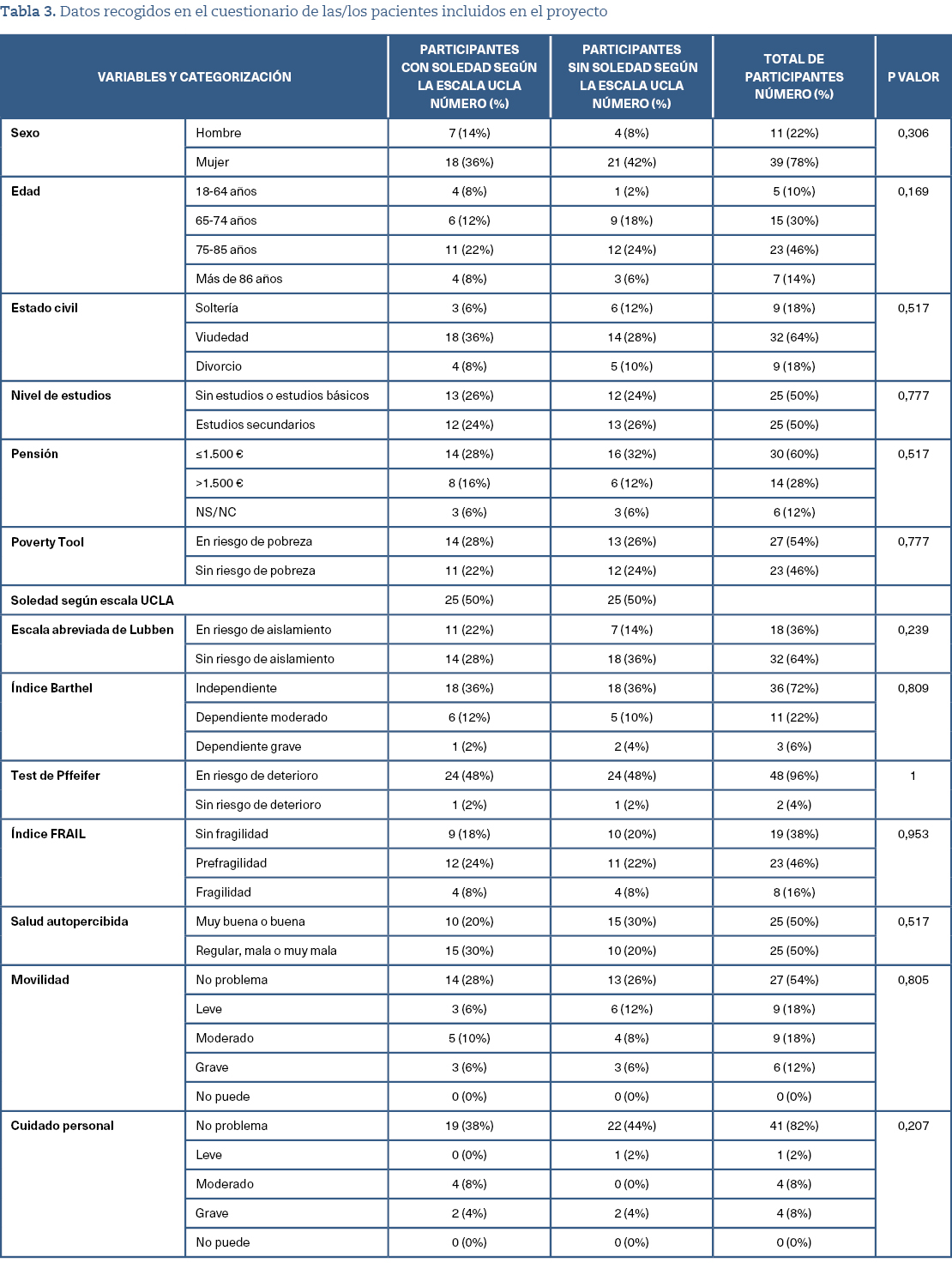

Los datos de las respuestas al cuestionario agrupados por tipos de variables recogidas y mostrados en función de si presentaban o no soledad junto con su p-valor al comparar las proporciones de cada grupo se muestran en la tabla 3.

Con respecto a la variable principal, se vio que el 50% de las personas participantes obtuvo un UCLA ≤30 y el otro 50% un ULCA >30. Es decir, la prevalencia de soledad no deseada en la población fue del 50%. Se ha de tener en cuenta que este estudio parte desde una muestra con soledad detectada. Se ha de subrayar la correlación entre la escala UCLA y la escala social de Lubben, que mide aislamiento social, donde se obtuvo un resultado estadísticamente significativo (p-valor = 0,028) con un coeficiente de 0,310.

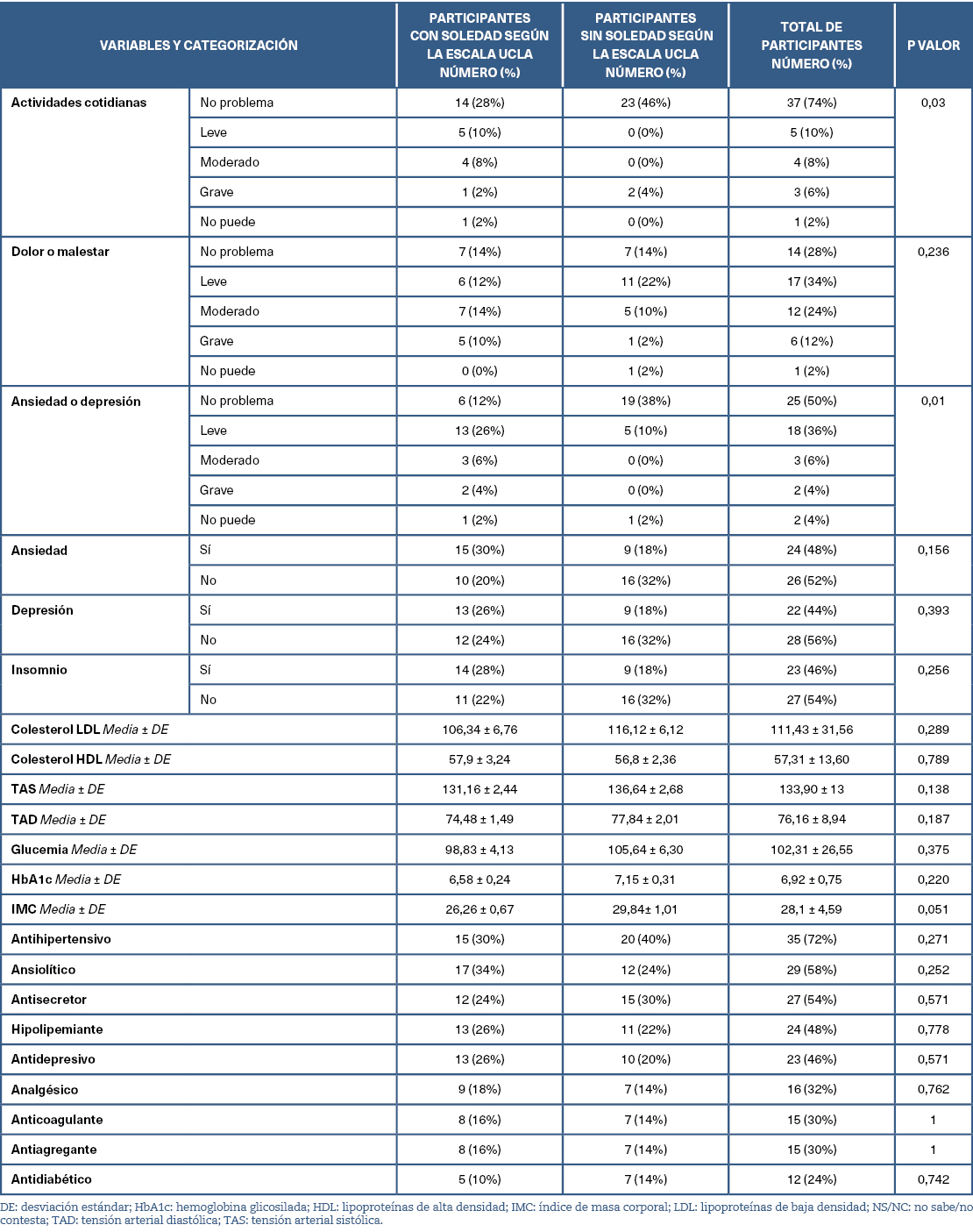

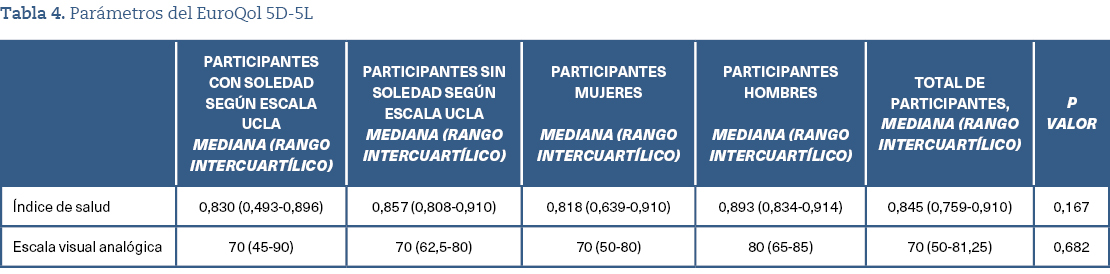

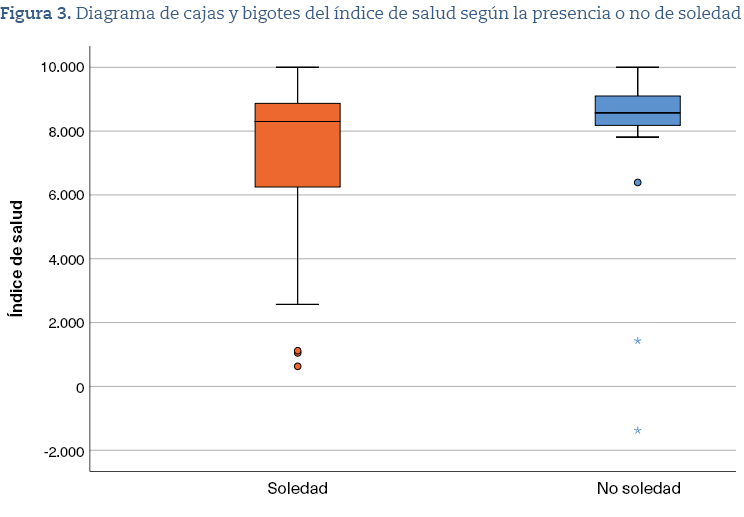

Debido a la complejidad del cuestionario EuroQol, sus resultados merecen una exposición aparte. Por un lado, al no cumplir los criterios de normalidad en la distribución, el índice de salud y de la escala visual analógica se muestran mediante la mediana y rango intercuartílico en la tabla 4. A pesar de no exhibir diferencias estadísticamente significativas cuando se compararon las medianas de esos parámetros según la soledad, la figura 3 muestra la distribución del índice de salud donde se observa una mayor dispersión hacia valores inferiores de este parámetro en el grupo de pacientes. En este test también se compararon los resultados en función del sexo, y el índice de salud resultó ser diferente con significación estadística y peor resultado para las mujeres (p = 0,036).

Por otro lado, se evaluaron las dimensiones de salud que propone el cuestionario y sus posibles niveles con respecto a la presencia o no de soledad según la escala UCLA. Se observaron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a las actividades cotidianas (p = 0,03) y la ansiedad/depresión (p = 0,01). Es decir, aquellas personas con soledad presentaban peores niveles de salud en estas dimensiones.

Según el test de razón de verosimilitud, la soledad tuvo un efecto significativo en el modelo de regresión de Poisson con un p-valor de 0,039 y un coeficiente de 0,259. El intervalo de confianza (IC) de la razón de tasas para la soledad en el modelo fue IC 95% (0,12-0,506). Es decir, una razón de tasas <1 indica que las y los pacientes sin soledad tienen una tasa significativamente menor de uso de medicamentos que las y los pacientes con soledad.

Resultados del cuestionario para el personal médico y análisis de la cumplimentación de los objetivos del proyecto

En el cuestionario del personal médico, los menores porcentajes de respuesta afirmativa se obtuvieron en el registro de la persona de contacto (58,33%), en el registro del recurso comunitario (66,66%) y en la realización de intervenciones (66,66%). Por contra, se obtuvieron un 100% de respuestas afirmativas en la formación recibida sobre el proyecto y en la recomendación de recursos comunitarios.

La consecución de los cuatro objetivos propuestos en el programa (teniendo en cuenta que el primero es la propia detección) fue elevada (88%) en la colaboración con enfermería y trabajo social, algo menor en el registro del contacto cercano (72%), y baja en el ofrecimiento del recurso (44%).

Resultados cualitativos. Entrevistas semiestructuradas

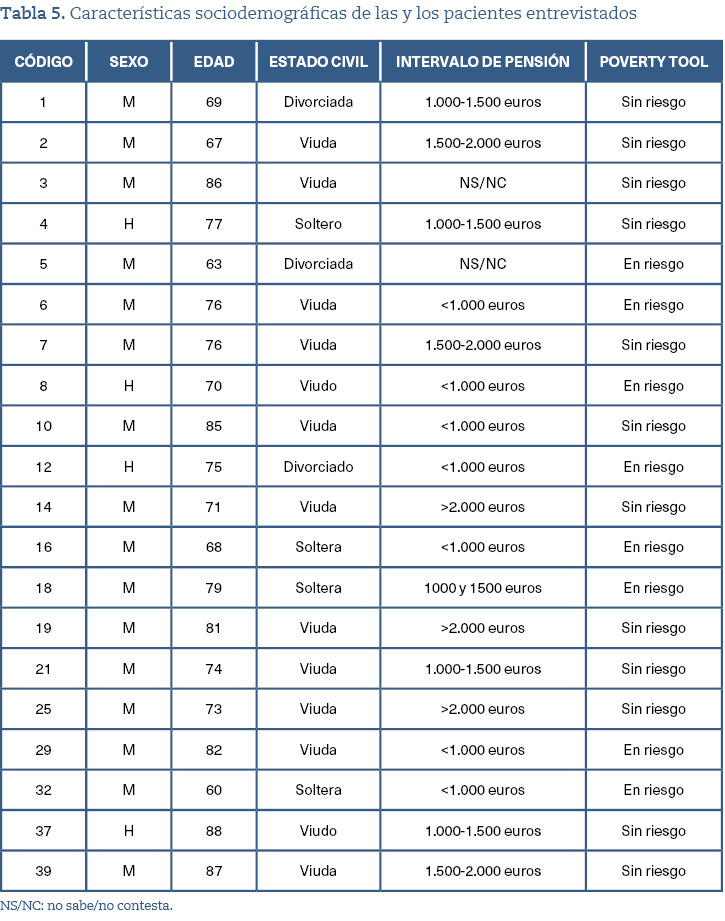

En la tabla 5 se representan los datos descriptivos sociodemográficos de las personas participantes de las 22 entrevistas semiestructuradas. El «código» y su número asignado según el orden de entrada de cada paciente al estudio hace referencia a la codificación asignada para su anonimización y análisis.

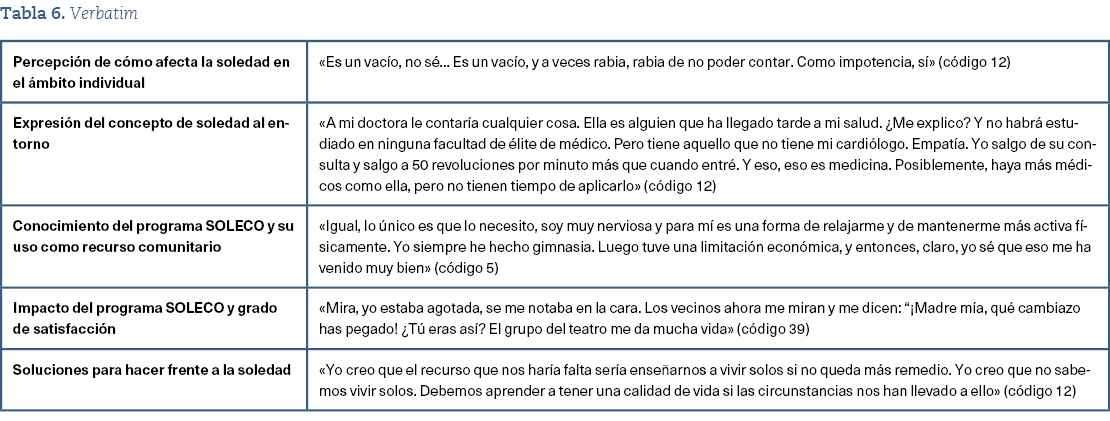

Mediante el análisis temático-inductivo de las transcripciones, se detectaron un total de cinco temas: (1) percepción de cómo afecta la soledad en el ámbito individual, (2) expresión del concepto de soledad al entorno, (3) conocimiento del programa SOLECO y su uso como recurso comunitario, (4) impacto del programa SOLECO y grado de satisfacción, y (5) soluciones para hacer frente a la soledad. En la tabla 6 se recoge el verbatim de manera más extendida según los temas emergidos.

Percepción de cómo afecta la soledad en el ámbito individual

En general, los sentimientos expresados por las personas entrevistadas cuando padecen soledad se agrupan en los términos de tristeza, vacío, impotencia y pena. Además, se pidió que explicaran cómo los afrontaban, y la mayoría refirió que salía a la calle. En otros casos utilizaban el llanto para expresar el malestar, y una persona mencionó hacer uso de benzodiazepinas para mitigar la ansiedad que sentía: «En alguna ocasión experimento sentimientos de tristeza o de pena. Sobre todo, en lo referente a mi familia» (código 16).

Por otro lado, se preguntó sobre qué entendían los pacientes por soledad. Para unos, significaba vivir solos para evitar a personas que pudieran herirlos, mientras que para otros la soledad suponía no ser capaz de afrontar una vida sin estar en una relación sentimental. Además, algunas de las personas entrevistadas percibían que la soledad tenía un impacto perjudicial en la salud: «Hay una frase que he oído hace poco que dice: “la soledad no mata, pero ayuda”. Es un tema del que ahora se habla cada vez más, sin duda, incluso en los medios, en la prensa tradicional se habla ahora más de eso. Y no solamente afecta a personas de una edad ya madura, hay gente más joven que se siente sola. O sea, está habiendo una talla grande de suicidios porque, no sé… El sistema no… no funciona» (código 1).

Expresión del concepto de soledad al entorno

La mitad de las personas entrevistadas no refirieron haber comentado nunca el sentimiento de soledad en el ámbito sociofamiliar ni con su médica o médico de familia: «No, el tema de sentirse solo no es algo que haya tratado. Nunca lo he hablado con nadie» (código 3).

La otra mitad de pacientes sí que refirieron haber tratado la cuestión de la soledad en su contexto social o con su médica o médico. La gran mayoría de las personas que sí que lo expresaron en su entorno fueron mujeres: «No, jamás me ha comentado la doctora nada relacionado con ninguna cosa de la soledad aquí en el ambulatorio» (código 29).

Conocimiento del programa y su uso como recurso comunitario

A la mayoría de las personas entrevistadas se les ofreció un recurso que establecía el programa. La adherencia de la persona al recurso estuvo principalmente supeditada a dos escenarios: hubo pacientes que se adhirieron correctamente y que encontraron en la actividad una oportunidad a la que, de otra manera, hubieran tenido que renunciar, mientras que otros entrevistados decidieron dejar de acudir al recurso por la brecha generacional y porque ya hacían alguna actividad similar a la propuesta por su médica o médico: «Dejé de ir a lo que me ofreció la doctora porque yo ya estaba yendo al gimnasio y haciendo otras cosas. Lo descarté» (código 2).

Impacto del programa y grado de satisfacción

Respecto a la satisfacción de los entrevistados con el recurso ofrecido, la mayoría lo recomienda. Cabe destacar que la mayoría de quienes rechazaron el recurso tienen una percepción positiva del mismo para aquellas personas que lo requieran. En esta misma dirección, una minoría que rechazó el recurso considera que se debería enfocar a una población más joven: «Es para gente muy mayor o que físicamente esté muy mal, es decir, que sea mayor vaya. Y ya no en edad, sino física y psíquicamente» (código 5).

Soluciones para hacer frente a la soledad

Se solicitó a las personas entrevistadas las posibles soluciones que se podrían ofrecer para hacer frente a la soledad no deseada. La mayoría sugirió contratar a personas que se encargaran de acompañar, es decir, como una figura de asistente de compañía: «Que les pusieran una persona para que no se sintieran tan solas. Como una asistenta social, pero que estuviera más tiempo» (código 29).

Un grupo más reducido de pacientes abogaba por educar desde las escuelas en esta cuestión de la soledad.

Discusión

Antes de la implementación del proyecto SOLECO, figuraban cinco personas detectadas con posible soledad no deseada en la zona básica de salud del centro. Tras la aplicación de esta iniciativa, se pasó a 116 detecciones. Aunque es un incremento considerable, teniendo en cuenta las cifras de personas mayores en la zona básica que viven solas, la cobertura de la intervención ha sido baja.

La distribución de las variables sociodemográficas es similar a las que muestran otros estudios3,26,27. Los resultados cualitativos muestran que las mujeres son las que principalmente expresan el sentimiento de soledad a su entorno familiar. Con escalas como la UCLA, los hombres tienden a mostrar más soledad; sin embargo, son las mujeres las que mayoritariamente admiten sentirse solas.

El 36% de la población se encontraba en riesgo de aislamiento social, unas cifras prácticamente idénticas a otros estudios realizados en España5 y en el ámbito internacional28-30. La correlación entre el grado de aislamiento social y la soledad fue estadísticamente significativa, pero en una menor magnitud y coeficiente de correlación inferior al observado en otros trabajos27,30.

Aunque el número de publicaciones son limitadas, se sabe que la soledad influye d forma negativa en la calidad de vida, en este estudio el cuestionario EQ-5D-5L no halló diferencias5,31. No obstante, el índice de salud de las mujeres fue significativamente peor. De igual manera, las dimensiones de salud de las actividades cotidianas y la ansiedad/depresión fueron peores en la población con soledad. El malestar que los participantes han manifestado en las entrevistas a la hora de hacer sus actividades cotidianas corroboran estas observaciones.

A pesar de que existe un amplio cuerpo de evidencia acerca de la asociación entre soledad y enfermedades como la diabetes mellitus tipo 2 o la insuficiencia cardíaca32,33, en este estudio no existieron diferencias en los indicadores clínicos, probablemente debido a la limitación del tamaño muestral.

Los pacientes con soledad tendían a tomar mayor cantidad de fármacos, algo descrito en la literatura34. La parte cualitativa arrojó que una persona hacía uso de benzodiacepinas para afrontar de manera directa la ansiedad que le generaba el sentimiento de soledad.

Respecto a las estrategias descritas en la literatura para detectar la soledad, hay gran heterogeneidad. En general, se puede hacer de varios modos: una pregunta directa35, la difusión a través de trípticos35,36, la derivación directa por el personal médico37 o el de enfermería y trabajo social38, y cuestionarios validados39. En el caso del proyecto SOLECO, se usó la derivación directa por el personal médico. De los 50 pacientes que cumplieron criterios, solo en 25 de ellos existía soledad según la escala empleada. Una explicación podría ser la confusión conceptual entre vivir solo y sentir soledad.

Con respecto a la adherencia y el grado de satisfacción de los y las pacientes, en algunos casos, la actividad comunitaria suplía una necesidad que no podía ser sufragada económicamente. Existen publicaciones que sitúan la cuestión económica como fundamental para asegurar la participación40,41. En contraste, la brecha generacional y la existencia de actividades de las que el paciente ya disponía constituyeron las principales barreras en la adherencia.

Como fortaleza de este estudio, destaca su diseño mixto, ya que permite integrar la vivencia personal de un fenómeno subjetivo y, por tanto, difícil de estudiar cómo es la soledad en los hallazgos de las escalas. Además, este elemento facilitó analizar los obstáculos a la adherencia de este tipo de intervenciones desde la perspectiva del propio paciente, algo que es fundamental para la correcta implementación de estas iniciativas.

Una de las principales limitaciones del estudio es el tamaño muestral. De esta manera, las determinaciones estadísticas han sido inferiores a lo que habría cabido esperar con una muestra inicial mayor. Otra limitación importante ha sido la variabilidad interindividual en la práctica clínica diaria de cada médico a la hora de evaluar y estudiar los puntos de mejora de la iniciativa.

Conclusiones

Según la escala empleada, la mitad de la muestra tenía soledad, y este fenómeno se correlaciona bien con el aislamiento social. Además de que la soledad influye negativamente en la realización de actividades cotidianas y en los niveles de ansiedad y depresión, aumenta el consumo de fármacos. La consecución de los objetivos del programa fue deficiente en cuanto al ofrecimiento del recurso, aunque los pacientes que han asistido están satisfechos y lo recomiendan. La brecha generacional y la existencia de una actividad previa fueron los principales limitados en la adherencia al activo comunitario.

Financiación

Este estudio no ha contado con fuentes de financiación externa.

Conflictos de interés

El autor y la autora de este artículo no presentan conflictos de intereses.