Introducción

La parada cardiorrespiratoria (PCR) supone un problema sanitario de nivel mundial, con una incidencia de 55-88 casos por 100.0001 habitantes. En Estados Unidos, el Registro Cardíaco para Mejorar la Supervivencia (CARES) registra unas 250.000 personas atendidas al año2, y en Europa, el Estudio EURECA comenzó a recoger y analizar eventos de resucitación cardiovascular desde octubre de 2014, con una tasa de incidencia de 84 casos por cada 100.000 habitantes3. En España existe el Registro de Parada Cardíaca Extrahospitalaria (OHSCAR: Out-of-Hospital Spanish Arrest Registry), donde la incidencia registrada en nuestro país es de 24,2 casos por cada 100.000 habitantes4.

La RCP es el conjunto de medidas realizadas de manera secuencial y ordenada para revertir una situación de PCR. Este conjunto de técnicas y procedimientos de emergencia se utilizan para mantener la circulación sanguínea y la función ventilatoria en una persona en PCR. El ámbito en el que más PCR se producen es en ambiente extrahospitalario (PCEH), donde son detectadas en más del 70% de los casos por personal no sanitario y el intento de reanimación, previo a la llegada de los servicios de emergencia, sucede en menos del 20% de los casos, a pesar de que la intervención precoz es un factor determinante para la supervivencia y el pronóstico neurológico5. Un estudio de divulgación llevado a cabo por la Fundación Española del Corazón estimó que solo 3 de cada 10 españoles sabría hacer una RCP en caso de PCR6.

En Europa, el European Resuscitation Council (ERC) es el organismo que periódicamente revisa las recomendaciones para la ciudadanía y para profesionales de la salud. Las últimas recomendaciones publicadas hasta la fecha indican la realización de 30 compresiones torácicas de alta calidad acompañadas de 2 ventilaciones de rescate, y si se dispone de desfibrilador externo automatizado (DEA), se debe colocar y valorar si la persona requiere una desfibrilación7. La realización de una RCP de calidad, así como el uso del desfibrilador en los 5 minutos posteriores a la parada cardíaca aumenta hasta el 90% las posibilidades de supervivencia. Se estima que por cada minuto que se pierde hay un 10% menos de probabilidad de supervivencia y la tasa de supervivencia al alta se sitúa sobre el 10% en nuestro país8.

La importancia de la formación en RCP a personal no sanitario supone un aumento de las probabilidades de supervivencia para las personas en PCR9. En el ámbito de la educación primaria, la enseñanza de primeros auxilios no tiene establecidos unos contenidos homogéneos dentro del desarrollo curricular, pero hay estudios que indican que la formación es coste-efectiva9. Se han hecho muchas iniciativas de formación con alumnado de primaria y secundaria, y se ha comprobado que adquieren los conocimientos teórico-prácticos de forma adecuada con programas de aprendizaje11-13.

Por otra parte, la gamificación es una técnica que valora las competencias utilizando elementos basados en el juego a través de desafíos o recompensas. En contextos educativos o no lúdicos, la gamificación puede ayudar a motivar la participación, el aprendizaje y también el compromiso de las personas participantes14. Una declaración de 2018 de la Asociación Americana del Corazón (AHA) destacó el papel de las tecnologías inmersivas y el aprendizaje gamificado en el avance de estrategias educativas en la reanimación al mejorar la experiencia de aprendizaje de las personas usuarias15. Algunos estudios han utilizado herramientas digitales para la adquisición de conocimientos sobre las técnicas de soporte vital con resultados positivos ya que la gamificación incorpora tanto recompensas intrínsecas (satisfacción personal, superación de retos) como extrínsecas (puntos, medallas, reconocimiento), lo que promueve la motivación y participación16.

Por todo ello, este estudio pretende valorar la efectividad de la gamificación como método de enseñanza de técnicas de RCP en estudiantes de secundaria midiendo las habilidades prácticas a través del rendimiento en la calidad de las compresiones torácicas y del conocimiento teórico a través de una prueba de evaluación.

Material y métodos

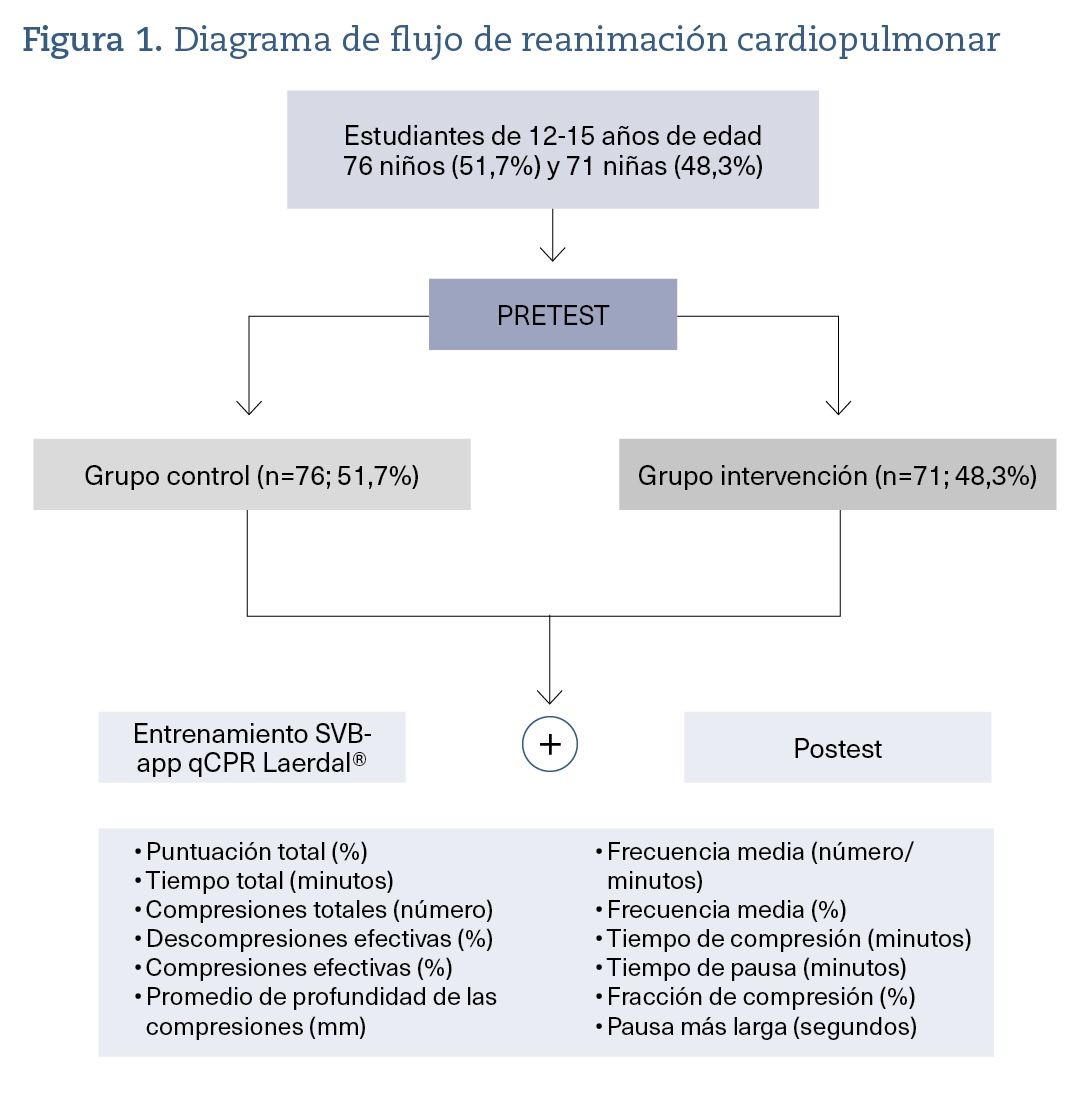

Se hizo un estudio cuasiexperimental con dos grupos (control y experimental), entre marzo y septiembre de 2023, con alumnado del segundo curso de la enseñanza secundaria obligatoria (ESO), de edades comprendidas entre 12 y 15 años, en cuatro institutos de la sierra norte de Huelva. El grupo control (n = 76) estaba formado por estudiantes a los que se les enseñó RCP de forma tradicional, con una parte teórica mediante un método expositivo y otra práctica a través de un método demostrativo. Por el contrario

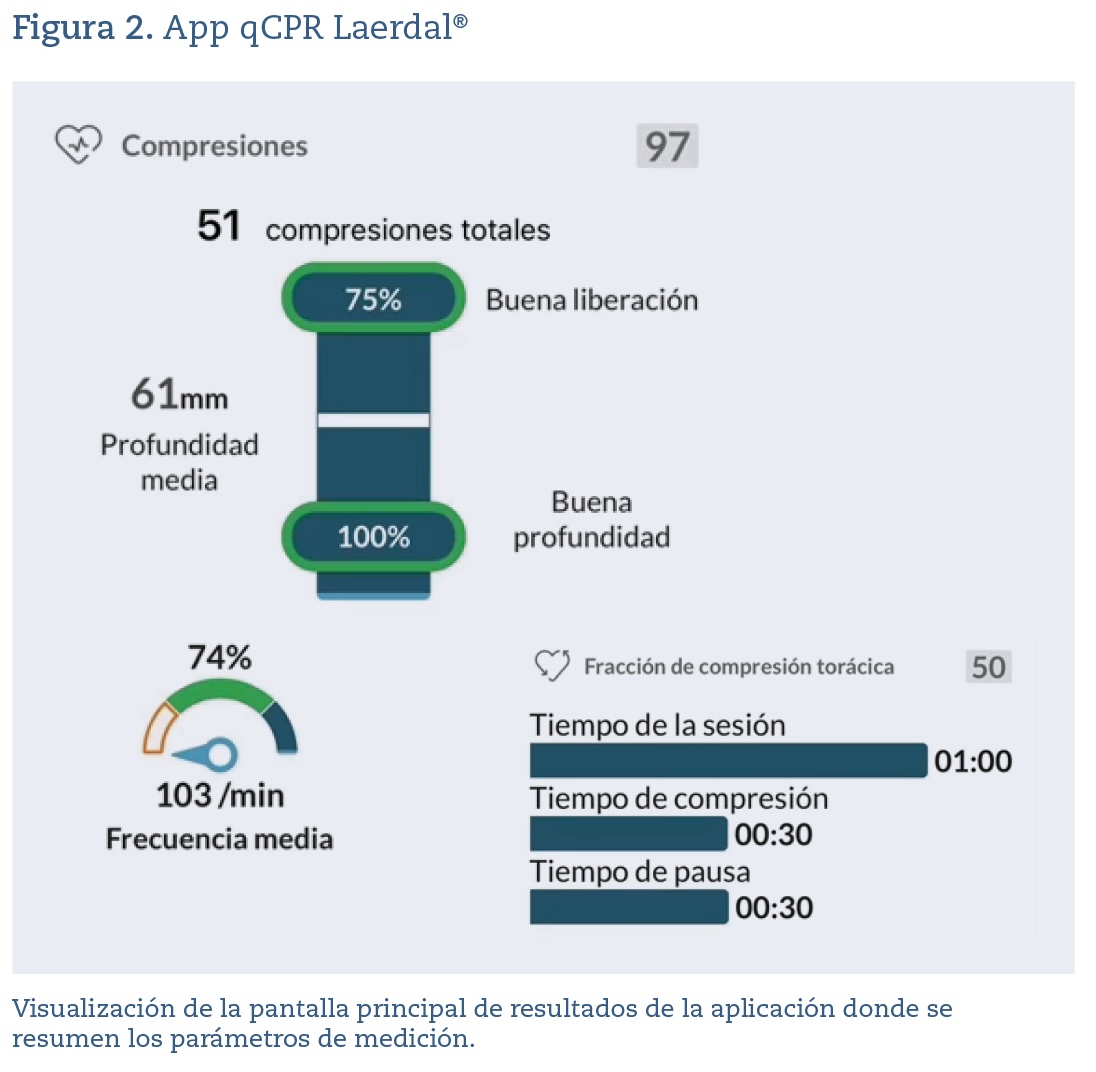

Ambos grupos contaron con maniquíes de RCP con dispositivo acoplado de medición de la calidad de compresiones para cuantificar los resultados a través de un método objetivo en igualdad de condiciones (qCPR Laerdal®) (figura 2). En ambos grupos se hizo un cuestionario tipo test de conocimientos previos, así como otro al finalizar la formación para comparar el grado de transferencia del conocimiento. A los 2 meses de la formación se volvió a entregar el cuestionario final para analizar la curva del olvido en ambos grupos.

- Edad (años).

- Sexo (masculino o femenino).

- Resultado pretest (numérico).

- Resultado postest (numérico) tras la formación.

- Resultado del test de evaluación de retención de conocimientos a los 2 meses (numérico).

- Resultados app qCPR Laerdal®:

- Puntuación total (%): ponderación de la aplicación en función de los resultados globales en función de un algoritmo elaborado por Laerdal Medical en colaboración con American Heart Association.

- Tiempo total (minutos).

- Compresiones totales (número): número absoluto de compresiones hechas durante la prueba.

- Descompresiones efectivas (%): porcentaje de descompresión en las maniobras de reanimación que se consideran efectivas por la expansión completa del tórax.

- Compresiones efectivas (%): porcentaje de compresiones de calidad según recomendaciones ERC (5-6 cm de profundidad).

- Promedio de profundidad de las compresiones (mm): media de profundidad de compresiones realizadas.

- Frecuencia media (número/minuto): media de compresiones realizadas en un minuto.

- Frecuencia media (%): porcentaje de frecuencia media.

- Tiempo de compresión (minutos): tiempo total en el que se están realizando compresiones.

- Tiempo de pausa (minutos): tiempo total de pausa (indica tiempo entre compresiones).

- Fracción de compresión (%).

- Pausa más larga (segundos).

Todas estas variables están basadas en las recomendaciones del ERC y orientadas a la RCP en personas adultas y jóvenes adultos, excluyendo la atención a la población infantil y neonatal (menores de 8 años).

El estudio se ajustó a las normas de buena práctica clínica (art. 34 Real Decreto [RD] 223/2004; directiva comunitaria 2001/20/CE) y a la protección de datos personales y confidencialidad (Reglamento Europeo de Protección de Datos, y de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales). Todas las personas participantes fueron identificadas mediante un código, conocido únicamente por los investigadores. Los procedimientos de aplicación y el estudio fueron aprobados por el Comité Ético de Investigación con medicamentos de Huelva (código PEIBA 1734-N-23).

Para el cálculo del tamaño muestral se han utilizado los datos de estudios previos16, para valorar una diferencia del 10% en el rendimiento de la RCP entre los grupos de intervención y control. Una muestra de 140 participantes (70 en cada brazo) proporcionaría un tamaño del efecto detectable de 0,48 con un α de 0,05 y 80% de potencia. La muestra final fue de 147 niños/niñas, de los que 76 pertenecieron al grupo intervención y 71 al grupo control.

Primero se evaluó la normalidad de las variables cuantitativas mediante el test de Shapiro-Wilk. Luego se hizo el análisis descriptivo de las variables categóricas con la frecuencia y de las variables cuantitativas con la mediana y el rango intercuartílico (RIQ). Se hizo el análisis bivariante para la comparación de los grupos de intervención y control entre sí (comparación intergrupal), mediante la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, y para la comparación de los test de intervención por pares (comparación intragrupal) mediante la prueba no paramétrica de rangos de Wilcoxon. Para comprobar que las diferencias encontradas son debidas a la intervención, se calculó el tamaño del efecto según el test no paramétrico G de Hedge. El tamaño del efecto fue clasificado de acuerdo con su valor siguiendo la clasificación proporcionada por Cohen: pequeño (0,2); medio (0,5); grande (>0,8)17. Se utilizó el número de compresiones para clasificar a los estudiantes en tres grupos (<100, 100-120, >120) y también en función del promedio de la profundidad de las compresiones, y se utilizó la prueba chi cuadrado para comparar con el grupo control e intervención18. El estadístico V de Cramer se utilizó para calcular el tamaño del efecto. Los tamaños del efecto fueron clasificados de acuerdo con su valor siguiendo la clasificación propuesta por Cramer: sin efecto (<0,06); pequeño (0,06–0.18); medio (0,18-0,29); grande (>0,29)19.

Para estudiar la relación de las variables independientes con la metodología de enseñanza de la RCP, se construyó un modelo de regresión lineal múltiple, con método de ajuste de Wald, que permitió obtener los coeficientes de regresión de esas variables. En todos los casos, la significación estadística exigida fue de p < 0,05. Se utilizó el software SPSS Statistics V.25 para Windows (SPSS, Chicago, Illinois, Estados Unidos) para hacer el análisis estadístico.

Resultados

Se incluyeron 76 niños (51,7%) y 71 niñas (48,3%), donde el 48,3% pertenecieron al grupo intervención y el 51,7% al grupo control. El rango de edad fue de 12-15 años y la mediana de edad de los participantes fue de 13 (RIQ = 1) años. Todas las personas participantes completaron la formación y evaluación en RCP.

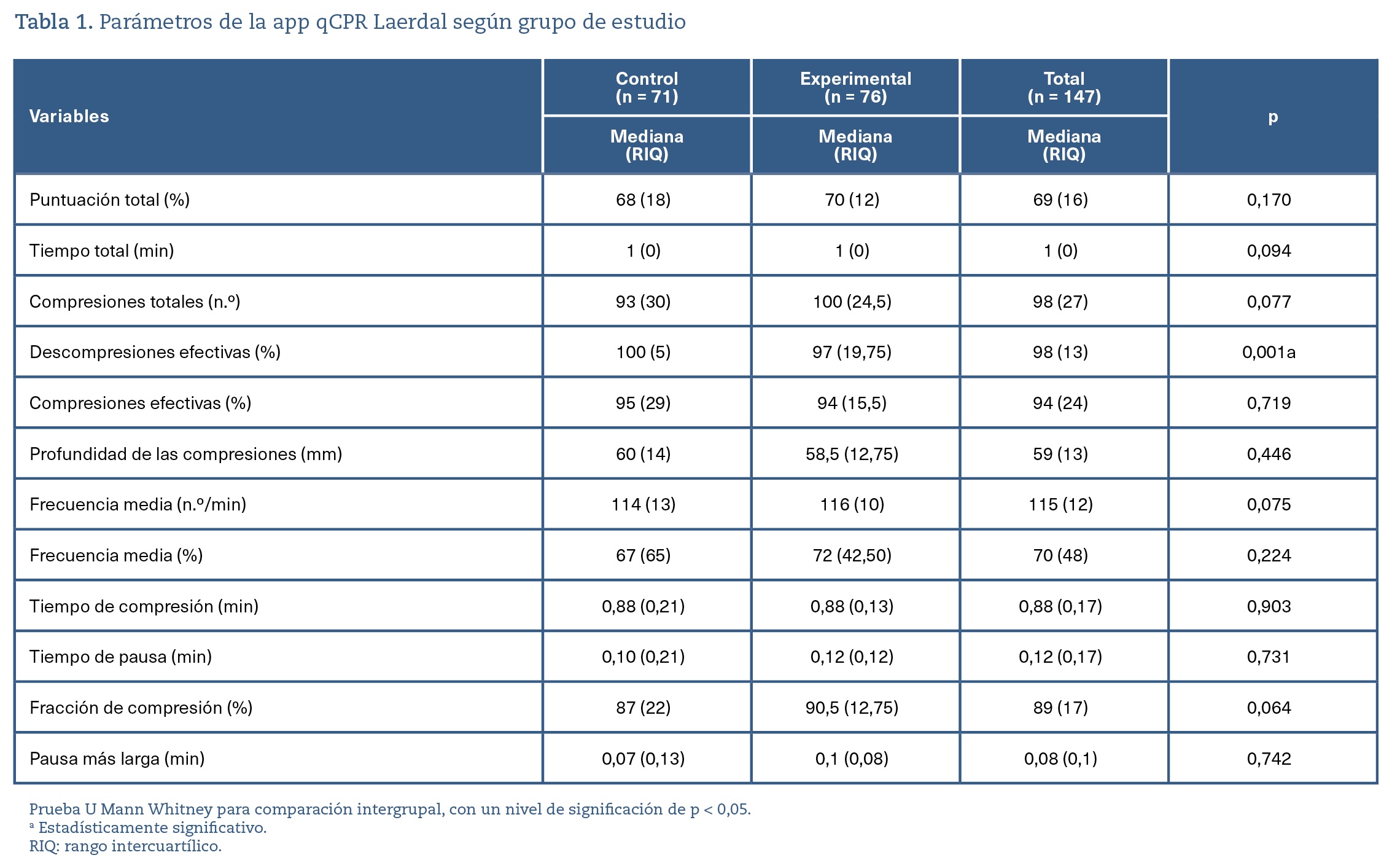

En la tabla 1 se muestran las variables relacionadas con la intervención en función del grupo de intervención con la mediana y el RIQ.

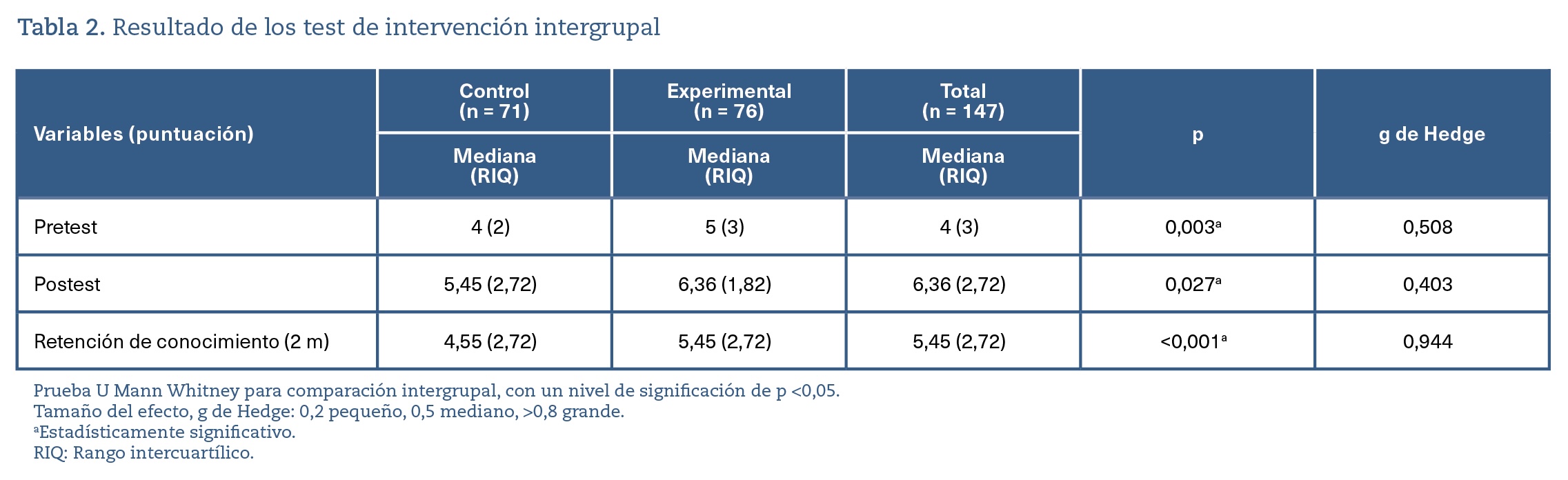

Se hizo una comparación intergrupal con cálculo de mediana, RIQ, significación estadística y tamaño del efecto según la prueba g de Hedge que se muestran en la tabla 2.

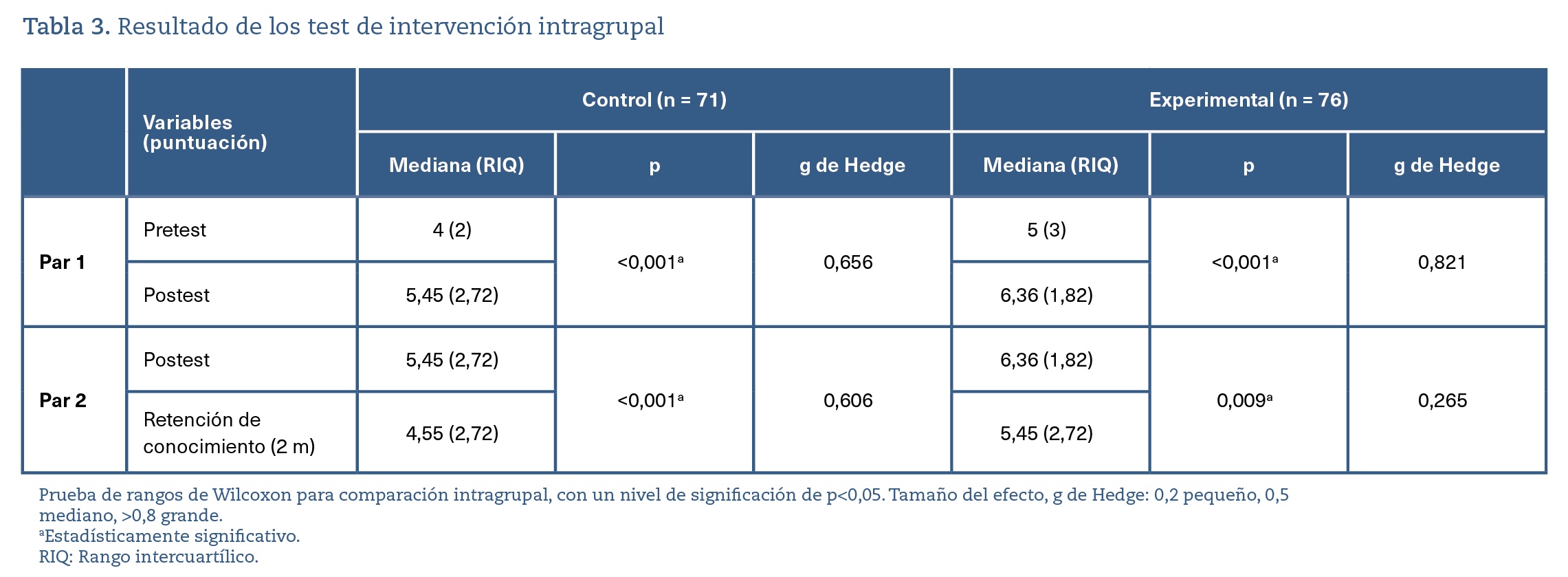

Posteriormente, también se hizo comparación intragrupal. El primer par se realizó comparando pretest con postest y el segundo par con postest y el test de retención de conocimientos hecho a los 2 meses. En

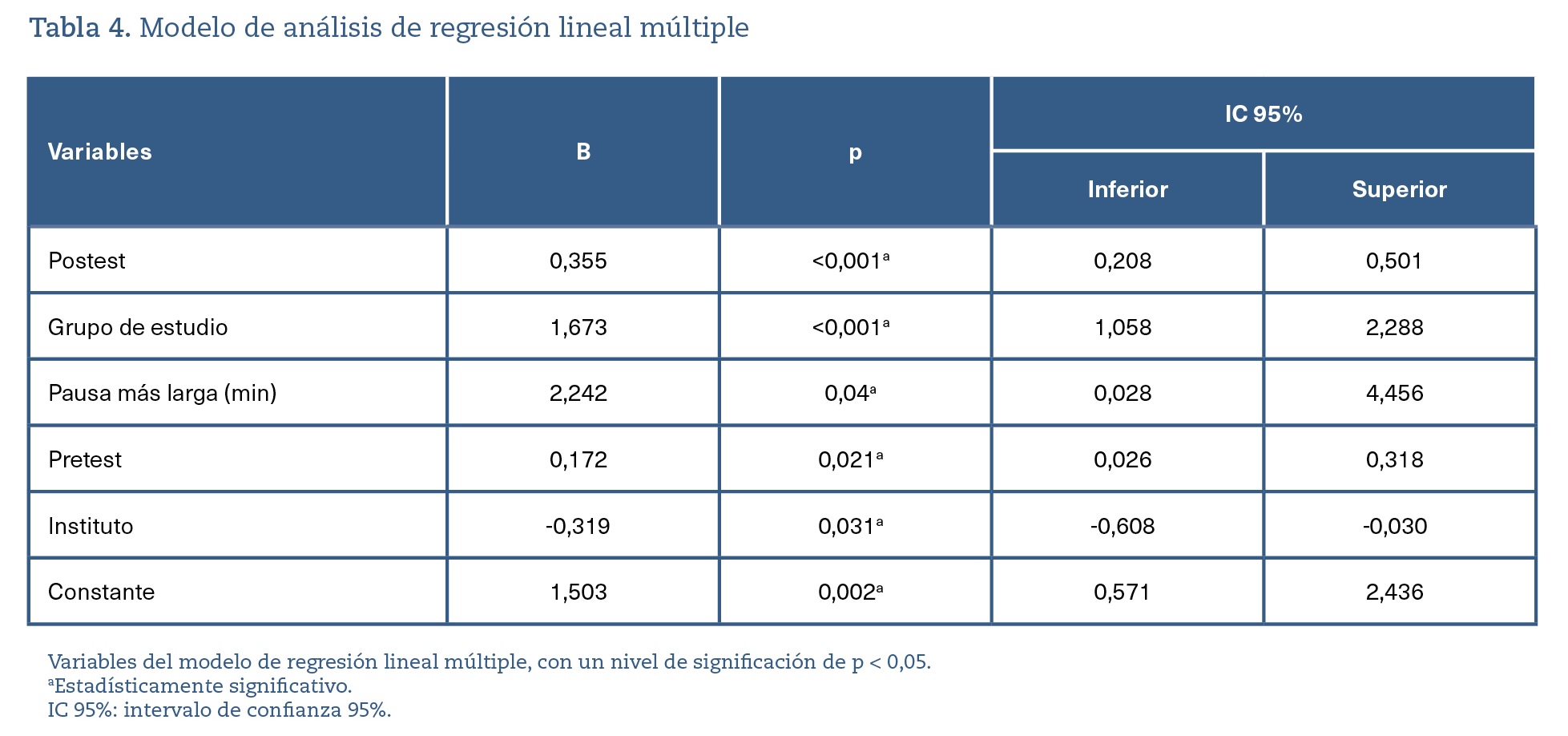

En la tabla 4 se muestra un modelo de regresión múltiple relacionando las variables con la mayor puntuación en el test de retención de conocimientos a los 2 meses. El modelo resultó significativo (p = 0,031) con los valores de significaciones estadísticas, B, e intervalo de confianza 95% (IC 95%) para cada variable que ingresó al modelo. El instituto se correlacionó negativamente con resultado significativo (p = 0,031), sin embargo, las variables que se relacionaron positivamente con la mejor puntuación en el test de retención de conocimientos fueron pretest (p = 0,021), postest (p < 0,001), grupo de estudio (p < 0,001) y pausa más larga (minutos) (p = 0,047).

Discusión

La gamificación como metodología docente se correlaciona positivamente con la adquisición de competencias20. En este estudio se ha valorado la efectividad de la gamificación como método de enseñanza de técnicas de RCP en estudiantes de secundaria. Los resultados indican que el grupo experimental donde se hizo un escape room obtuvo mejores resultados en el postest y en el test de retención de conocimientos a los 2 meses, donde el tamaño del efecto fue mayor. Otros estudios sobre el aprendizaje automotivado con gamificación obtuvieron resultados similares con mantenimiento de habilidades durante el tiempo21. En cuanto al uso de formación no presencial frente a presencial para el mantenimiento del aprendizaje parece que no hay diferencias22. En el proceso cognitivo, la gamificación puede reducir la carga al dividir el aprendizaje en tareas más manejables y atractivas, permitiendo al alumnado procesar y retener mejor la información. La enseñanza teórica en ocasiones se presenta de manera densa y poco interactiva, lo que podría haber afectado a la retención a largo plazo. Una limitación del estudio es que, de entrada, el alumnado del grupo experimental obtuvo una puntuación en el pretest mayor que el grupo control, por lo que podrían tener mayor conocimiento previamente del tema, aunque con un tamaño del efecto mediano. Esto afecta a la validez interna del estudio, por lo que investigaciones futuras deberán homogeneizar los grupos para evitar este posible sesgo de conocimiento previo.

El mantenimiento de las habilidades en RCP se ha analizado también con respecto a métodos formativos basados en clases teóricas y métodos audiovisuales sin encontrar diferencias entre formación presencial o no presencial23. En nuestro estudio al realizar el análisis intragrupal, las diferencias entre los resultados del pretest, el postest y el test de retención de conocimientos a los 2 meses fueron todas estadísticamente significativas, aunque el mayor tamaño de efecto fue en el grupo de gamificación entre el pretest y el postest. Por tanto, parece que a corto plazo se afianzan más los conocimientos si existe una vivencia emocional, como puede ser un escape room, aunque a largo plazo el mantenimiento del conocimiento disminuye. Este estudio puede servir de base para diseñar una metodología mixta que afiance las habilidades y conocimientos tanto a corto como a largo plazo. Aunque una revisión más exhaustiva indica que todas las modalidades bien desarrolladas pueden contribuir a buenos resultados de aprendizaje24. Estudios futuros pueden analizar si la metodología de gamificación es factible en otros contextos no educativos o poblaciones no adolescentes.

La calidad de las compresiones torácicas en RCP viene determinada tanto por el número (100-120 al minuto) como por la profundidad (5-6 cm), permitiendo la reexpansión completa del tórax (descompresión efectiva). En nuestro estudio el grupo experimental hizo un mayor número de compresiones con resultado estadísticamente significativo, pero no en la profundidad. Estudios llevados a cabo con el mismo dispositivo de medición de calidad también indican que el entrenamiento con retroalimentación es positivo25.

El modelo de regresión lineal múltiple sugiere que las condiciones previas (pretest o postest tras la formación), así como el grupo de estudio son clave para el mantenimiento de conocimientos (test de retención de conocimientos a los 2 meses), pero hacer una pausa larga o pertenecer a un instituto concreto influye para tener peores puntuaciones a largo plazo. Una revisión sistemática sobre la retención de conocimientos y habilidades sitúa el deterioro de estos a partir de 6 meses26. Otro estudio que utilizó entrenamiento con realidad virtual también observa la disminución de conocimientos y habilidades con el paso del tiempo sugiriendo la necesidad de hacer más sesiones de entrenamiento27. Estudios futuros deben diseñarse con grupos homogéneos donde la experiencia previa pueda ser similar para establecer comparaciones y recomendar un seguimiento más allá de los 2 meses para analizar la curva del olvido.

Como conclusión, consideramos que, en un mundo en constante cambio, donde las habilidades y el conocimiento pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte, es fundamental encontrar nuevas formas de enseñar que no solo informen, sino que inspiren y empoderen a las personas. Este estudio, por tanto, nos recuerda que cuando combinamos creatividad con pedagogía no solo enseñamos, sino que también dejamos una huella importante en personas que pueden ser heroínas el día de mañana. Que estos resultados sirvan como un recordatorio de que la educación sanitaria puede y debe ser algo más que la transmisión de información: puede ser una aventura emocionante que inspire a cada estudiante a alcanzar su máximo potencial y salvar vidas en el proceso, ya que la gamificación mejora la asimilación de conocimientos teóricos a corto y largo plazo y el rendimiento en la calidad de compresiones torácicas.

Financiación

Este trabajo no ha sido financiado por ninguna entidad ni ha sido reconocido con ninguna beca en el momento del envío.

Conflictos de interés

Las autoras y los autores de este artículo declaran no tener conflictos de interés.

Consideraciones

Los procedimientos de aplicación y el estudio fueron aprobados por el Comité Ético de Investigación con Medicamentos de Huelva (Código PEIBA 1734-N-23).