Introducción

Las desigualdades sociales en salud constituyen aquellas diferencias injustas y evitables que se observan de forma sistemática entre grupos poblacionales definidos por su condición demográfica, social o económica1. La desigualdad es una causa directa de enfermedad, lo que se traduce en un peor estado de salud entre los colectivos socialmente menos favorecidos2. Además, existe evidencia de que, en los países con mayores desigualdades, el estado de salud es peor que en los países más cohesionados3. Por ello es importante evaluar en qué medida el sistema sanitario puede ser un reductor o un amplificador de las desigualdades sociales existentes.

En este sentido, uno de los aspectos más estudiados ha sido el patrón de utilización de los servicios sanitarios en función del país de origen de las personas. En España, la población inmigrante supone el 11,4% de la población total. El país presentó un crecimiento exponencial, pasando del 1,6% de población inmigrante en 1998 al 12,2% en 2010. Posteriormente, a consecuencia de la crisis económica, las cifras descendieron hasta un 9,8% en el año 20174.

Diversos estudios muestran que la población inmigrante utiliza con menor frecuencia que la autóctona la mayoría de los servicios sanitarios, pero con un patrón característico5. El uso de atención especializada, dentista y servicios preventivos es menor con respecto a la población autóctona6. Sin embargo, el uso de la Atención Primaria, las visitas a urgencias y la hospitalización es similar7-13. Estos hallazgos son bastante heterogéneos si se tienen en cuenta los países de origen de la población inmigrante8,11.

Estas desigualdades en el acceso a los servicios sanitarios de la población inmigrante se han explicado por distintos condicionantes. En primer lugar, se trata de una población más joven y sana, con parámetros de estilo de vida más saludables y una mejor salud autopercibida que la población autóctona12,14.

La población inmigrante puede tener dificultades para hacer los trámites administrativos necesarios para el acceso al sistema sanitario, así como desconocer la organización del sistema sanitario y la existencia de algunos servicios asistenciales15,16. Asimismo, es importante tener en cuenta las dificultades debidas a su situación administrativa, exacerbadas a partir del Real Decreto-Ley 16/2012, por el cual se suspendió la cobertura sanitaria de la población inmigrante en situación irregular17.

A estas barreras burocráticas se pueden sumar la incompatibilidad horaria debido a las extensas jornadas laborales de esta población y las barreras lingüísticas y culturales que, en muchas ocasiones, dificultan la comunicación con el personal sanitario14. Además, una concepción distinta de salud y enfermedad puede motivar el uso de otros recursos sanitarios alejados de la medicina occidental15,18.

Todos estos condicionantes tienen especial relevancia durante los primeros años de llegada a España. A medida que aumenta el tiempo de residencia en el país de destino, disminuye el nivel de salud de los inmigrantes debido a un proceso de aculturación y aumenta su conocimiento del sistema sanitario, lo que deriva en un uso de este similar al de la población autóctona7,13.

Además de la influencia del país de origen, otro de los aspectos estudiados en el ámbito de las desigualdades en salud ha sido el patrón de uso de los servicios sanitarios según la posición socioeconómica de los individuos2,19,20. En general, se observa un mayor uso de la Atención Primaria en clases sociales bajas. Por el contrario, la atención especializada, los servicios sanitarios excluidos parcialmente de financiación pública como el dentista y el uso de prácticas preventivas (cribado de cáncer de cérvix, mama y colon) son más utilizados por las clases sociales altas.

Estas desigualdades pueden deberse a que las personas de clase social alta tienen mayor tasa de doble cobertura sanitaria (pública y privada) que les permite mayor acceso a especialistas del segundo nivel asistencial y menores tiempos de espera, así como un mayor uso de servicios que dependen únicamente de su capacidad de pago, como ocurre con odontología20. Asimismo, las personas con mayor nivel socioeconómico conocen mejor el funcionamiento del sistema de salud y tienen mayor capacidad de resolver problemas administrativos21. Dentro de las consultas se puede reproducir esta desigualdad social22, ya que la comunicación médico-paciente varía de acuerdo con la clase social. Se ha descrito que a los pacientes de baja clase social y bajo nivel de estudios se les explora menos, con un estilo de entrevista mucho más dirigido en el que se comparten menos decisiones, dándoles una menor prioridad en la derivación al médico especialista hospitalario ante igual nivel de necesidad23.

En España, hasta la fecha, no se han encontrado estudios que analicen las diferencias entre población inmigrante y autóctona dentro de la misma posición socioeconómica. El objetivo de este estudio es comparar el uso de los servicios sanitarios entre la población inmigrante y la población nacida en España en los distintos grupos socioeconómicos utilizando los datos de la Encuesta Nacional de Salud 2017.

Material y métodos

Fuentes de datos

Se trata de un estudio descriptivo transversal. Los datos utilizados proceden de la Encuesta Nacional de Salud en España de 2017 (ENSE-2017) realizada periódicamente por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social desde 198724.

El muestreo que se utilizó en la ENSE-2017 fue de tipo trietápico estratificado. Las unidades de la primera etapa fueron las secciones censales, seleccionadas con probabilidad proporcional a su tamaño en cada municipio. Las unidades de la segunda etapa fueron las viviendas familiares principales, seleccionadas por muestreo sistemático tras hacer una ordenación por tamaño de la vivienda en función del número de miembros (de uno a cuatro o más). Las unidades de la tercera etapa fueron las personas seleccionadas de la vivienda en el momento de hacer la entrevista. El método de recogida de la información fue una entrevista personal, asistida por profesionales previamente entrenados. El período de administración fue desde octubre de 2016 a octubre de 2017.

Se logró reclutar una muestra de aproximadamente 37.500 viviendas distribuidas en 2.500 secciones censales. En este estudio se incluyeron a las 23.089 personas adultas finalmente entrevistadas (15 años o más). La entrevista se estructura en torno a cuatro módulos: variables socioeconómicas, estado de salud, asistencia sanitaria y determinantes de la salud. Dado el diseño muestral complejo de la ENSE-2017, se aplicaron factores de ponderación para corregir la probabilidad desigual de selección y mejorar la representatividad de las estimaciones. La base de datos proporciona un peso muestral, el cual se empleó en todos los análisis para garantizar que las estimaciones reflejen la estructura poblacional real.

Variables de estudio

Para este trabajo se seleccionaron cinco variables de uso de los servicios sanitarios: a) consulta con especialista en Medicina de Familia, b) consulta con médico/médica especialista del segundo nivel asistencial, c) consulta al dentista, d) ingreso hospitalario (excluyendo parto o cesárea) y e) visita a urgencias. Todas fueron referidas a los últimos 12 meses. Se incluyeron el uso de tres actividades preventivas: a) cribado de cáncer de cérvix mediante citología vaginal en mujeres de 25-65 años en los últimos 3 años, b) cribado de cáncer de mama mediante mamografía en mujeres de 50-70 años en los últimos 2 años, y c) vacunación gripal en personas adultas mayores de 65 años en el último año. La edad de la población y los intervalos de tiempo están basados en las recomendaciones del Ministerio de Sanidad para dichas actividades25,26. Por último, se exploró información sobre las necesidades de atención sanitaria no cubierta en los últimos 12 meses por motivos económicos para: atención médica, atención dental, medicamento recetado y atención de salud mental. Esta información se obtuvo mediante la pregunta: «En los últimos 12 meses, ¿ha necesitado alguno de los siguientes tipos de atención sanitaria y no se los ha podido permitir por motivos económicos?».

Para explorar la posición socioeconómica, se utilizó la clase social, basada en la ocupación laboral actual o pasada de la persona de referencia del hogar (persona que más aporta al presupuesto del hogar), codificada según la Clasificación Nacional de Ocupaciones de 2011 y agrupada en seis categorías a propuesta de la Sociedad Española de Epidemiologia: clase I: «Directores y gerentes de establecimientos de 10 o más asalariados, tradicionalmente asociados a licenciaturas universitarias»; clase II: «Directores y gerentes de establecimientos de menos de 10 asalariados, asociados a diplomaturas universitarias y otros profesionales de apoyo técnico. Deportistas y artistas»; clase III: «Ocupaciones intermedias y trabajadores por cuenta propia»; clase IV: «Supervisores y trabajadores en ocupaciones técnicas cualificadas»; clase V: «Trabajadores cualificados del sector primario y otros trabajadores semicualificados», y clase VI: «Trabajadores no cualificados»23. Con el objetivo de facilitar la interpretación de los resultados, para este estudio se decidió usar tres categorías mediante la agrupación de las clases I y II (que serán la clase I o clase alta en este estudio), las clases III y IV (clase II o clase media en este estudio) y las clases V y VI (clase III o clase baja en este estudio). Esta clasificación ya ha sido utilizada en otros estudios sobre el uso de los servicios sanitarios en función de la clase social2.

El país de nacimiento fue la variable que se empleó para reflejar si las personas entrevistadas eran inmigrantes o autóctonas. Para el análisis sociodemográfico de la población, se exploraron edad, sexo, actividad económica, salud autopercibida, limitación para las actividades habituales en los últimos 6 meses y modalidad de seguro sanitario.

Análisis estadístico

Se calculó el porcentaje de individuos que habían usado cada servicio sanitario en los últimos 12 meses, las actividades preventivas en el período recomendado, así como la percepción de falta de asistencia por motivos económicos en población inmigrante y autóctona en cada categoría de clase social. La comparación de proporciones se efectuó mediante la prueba de chi cuadrado de Pearson, rechazando la hipótesis nula si p < 0,050. Todo el análisis se llevó a cabo mediante el programa SPSS, versión 25. Todos los resultados mostrados se calcularon aplicando un factor de ponderación según sexo, edad y nacionalidad para corregir sesgos por falta de respuesta de algunos colectivos dentro de las encuestas a hogares, como por ejemplo la sobrerrepresentación de personas mayores.

Resultados

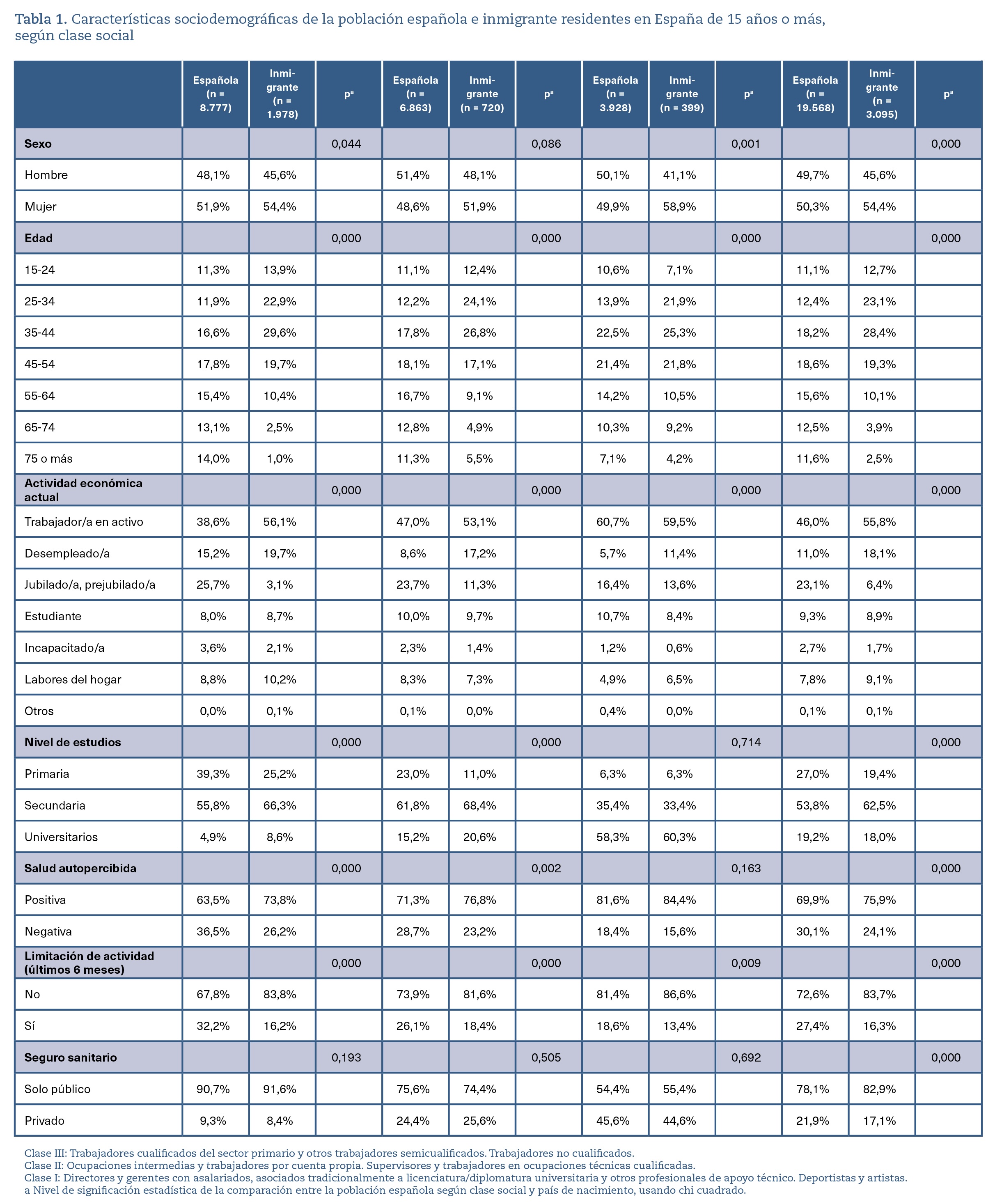

En la tabla 1 se recogen las características sociodemográficas de la población autóctona e inmigrante residente en España en diferentes niveles de posición socioeconómica.

En la ENSE-2017 existe una representación del 13,7% de población inmigrante y del 86,3% de población autóctona. La proporción de personas menores de 55 años es mayor en población inmigrante que en la autóctona (83,2% vs. 60,1%). Hay mayor número de mujeres que de hombres, siendo esta diferencia mucho más marcada en inmigrantes (45,6% vs. 54,4%) y especialmente de clase social alta, donde el 58,9% de las personas inmigrantes son mujeres y el 41,1% hombres. El 63,9% de la población inmigrante pertenece a clase social baja y lleva a cabo trabajos no cualificados o del sector primario. El 55,2% de la población autóctona pertenece a la clase media y alta.

La población inmigrante tiene un nivel de estudios igual o superior a la autóctona. El 19,4% de las personas inmigrantes tienen educación primaria frente al 27,4% de las personas autóctonas, mientras que el porcentaje de ambas poblaciones con estudios universitarios es muy similar.

Actualmente, un mayor porcentaje de población inmigrante está trabajando y apenas hay jubilados (6% inmigrantes vs. 23% autóctonos). Esta diferencia se observa sobre todo en la población de clase baja, donde el 25,7% de las personas autóctonas son jubiladas (frente a un 3,1% de inmigrantes), mientras que el 56,1% de la población inmigrante está trabajando (frente al 38,6% de la población autóctona).

Respecto a la salud autopercibida, el 75,9% de la población inmigrante tiene una percepción positiva de su salud frente al 69,9% de las personas autóctonas. Se observa que, en comparación con la población inmigrante, un mayor porcentaje de las personas originarias de nuestro país ha sufrido limitación de sus actividades habituales en los últimos 6 meses, diferencia especialmente notoria en la población de clase social baja (32,2% vs. 16,2%).

Respecto al seguro sanitario, el 17,1% de los inmigrantes tienen seguro privado frente a un 21,9% de los autóctonos. No hay diferencia significativa en relación con la tenencia de seguro privado entre población inmigrante y autóctona en clase social alta (44,6% vs. 45,6%), media (25,6% vs. 24,4%) y baja (8,4% vs. 9,3%).

Acceso a servicios asistenciales: consulta a especialista de Medicina de Familia, otros especialidades, dentista, urgencias y hospitalizaciones

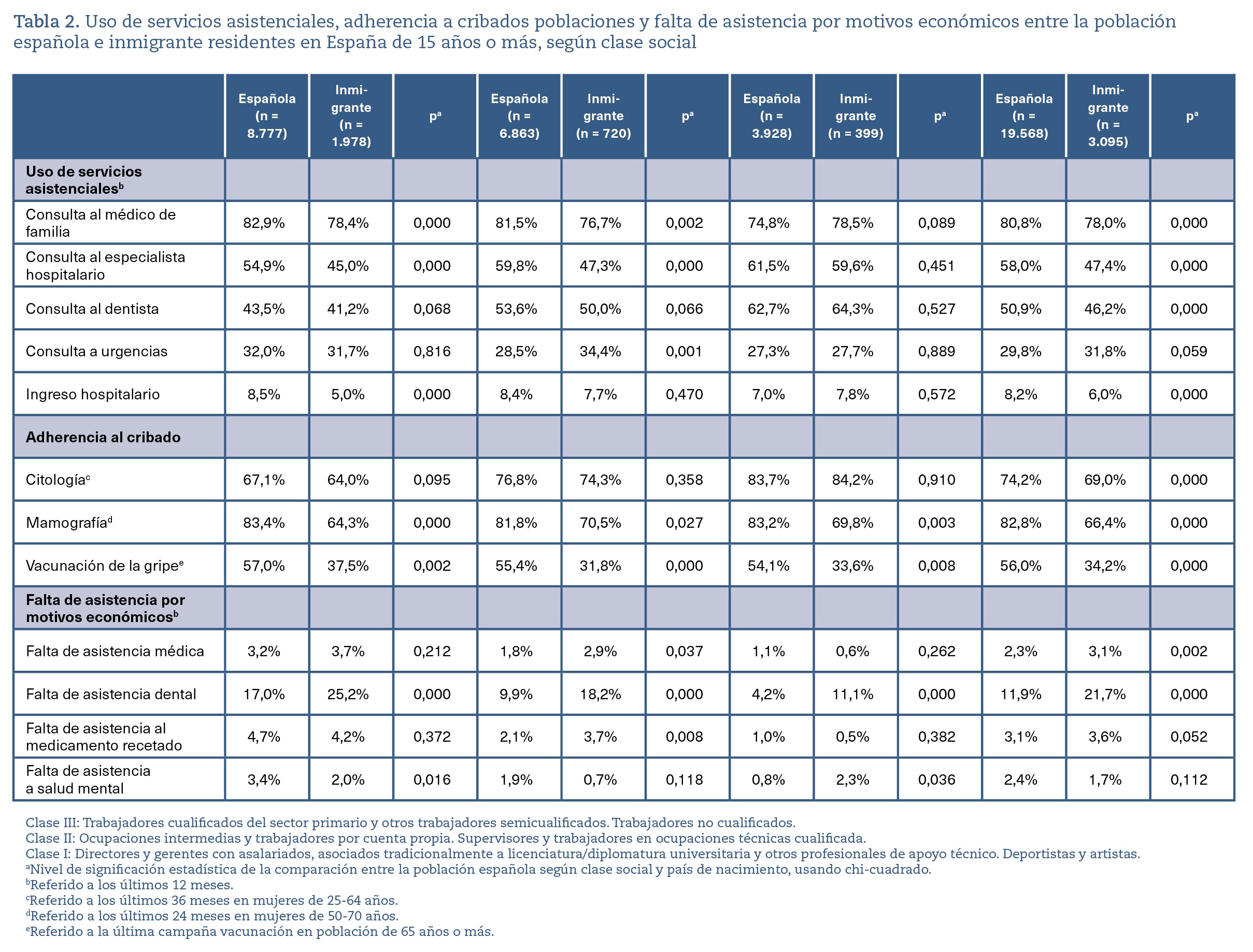

En la tabla 2 se muestran las diferencias en el uso del sistema sanitario, la adherencia a actividades preventivas y la falta de asistencia a diferentes servicios por causas económicas entre la población autóctona e inmigrante según su clase social. Globalmente, las personas inmigrantes utilizan menos todos los servicios sanitarios (p = 0,001), a excepción de las urgencias, de las que hacen un uso similar.

En clases bajas y medias, la población inmigrante va menos a la consulta de su especialista en Medicina de Familia (80,8% vs. 78,0%, p=0,001) y a la de especialistas del segundo nivel asistencial (58,0% vs. 47,4%, p = 0,001) que la población autóctona. Esta diferencia no se observa en las clases altas.

El total de población inmigrante hace un menor uso del servicio de odontología (46,2%) que el total de la población autóctona (50,9%). No se observan diferencias en el uso de odontología entre las personas originarias de nuestro país e inmigrantes en ningún estrato socioeconómico.

En el uso de urgencias no se encuentran diferencias entre el total de autóctonos e inmigrantes, pero al analizar por clase social se observa que la población inmigrante de clase media acude más a urgencias que la autóctona (34,4% vs. 28,5%, p = 0,001).

En cuanto a hospitalizaciones, se observan diferencias en clase social baja, con mayor porcentaje de ingresos en población autóctona que inmigrante (8,5% vs. 5,0%, p = 0,001).

Adherencia a actividades preventivas: citología, mamografía y vacunación de la gripe

El total de las mujeres inmigrantes se ha realizado menos cribado de cáncer de cérvix que el total de las mujeres autóctonas (69,0% vs. 74,2%, p = 0,001). Sin embargo, no se encuentran diferencias entre inmigrantes y autóctonos dentro de cada estrato socioeconómico.

Respecto al cribado de mamografía, se objetiva un menor acceso de las mujeres inmigrantes respecto a las autóctonas (66,4% vs. 82,8%, p = 0,001), manteniéndose esta diferencia en todas las clases sociales.

En cuanto a la proporción de personas mayores de 65 años vacunadas de la gripe, se objetiva un menor acceso de la población inmigrante respecto a la autóctona de forma global (34,2% vs. 56,0%, p = 0,001) y en todas las clases sociales.

Falta de asistencia por motivos económicos

Se objetiva mayor falta de asistencia médica por motivos económicos en inmigrantes respecto a personas autóctonas en clase media (2,9% vs. 1,8%, p = 0,037), pero no se detectan diferencias en clase baja y alta. En cuanto a la falta de asistencia a salud mental, en clases bajas afecta más a las personas autóctonas (3,4% vs. 2,0%, p = 0,016), y en clases altas, a las inmigrantes (2,3% vs. 0,8%, p = 0,036).

Respecto a la falta de asistencia dental, es mayor en inmigrantes que en población autóctona (21,7% vs. 11,9%, p = 0,001) en todos los estratos socioeconómicos.

La falta de acceso al medicamento recetado en inmigrantes respecto a autóctonos es similar, salvo en clases medias (3,7% vs. 2,1%, p = 0,008).

Discusión

Globalmente, en comparación con la población autóctona, la inmigrante utiliza menos todos los servicios sanitarios, a excepción de los servicios de urgencias, de los que hace un uso similar. El acceso a las actividades preventivas (citología, mamografía, vacunación antigripal) es menor en población inmigrante respecto a la autóctonas, y estas diferencias se mantienen en todas las posiciones socioeconómicas en la mamografía y la vacunación antigripal. La falta de acceso por problemas económicos a odontología y a la atención médica es mayor en población inmigrante que en población autóctona.

El menor uso por parte de las personas inmigrantes de la Atención Primaria y la atención especializada puede explicarse por el hecho de que la población inmigrante es más joven, está más sana, tiene unos hábitos de vida más saludables12,14 y una mejor salud autopercibida. En cuanto al acceso al especialista, esta diferencia se acentúa, lo que invita a buscar explicaciones más allá del hecho de que la población inmigrante sea más joven y sana. Clásicamente, en el ámbito de las desigualdades en salud, el que las clases bajas acudan más a su especialista en Medicina de Familia y menos a los especialistas del segundo nivel asistencial se ha atribuido principalmente a un menor seguro privado20. Además, las clases bajas son derivadas con menor preferencia al personal médico especialista hospitalario, consecuencia de una entrevista más dirigida y decisiones menos compartidas23.

En cuanto a las hospitalizaciones, el mayor número de ingresos hospitalarios en la población autóctona, únicamente en la clase social baja, puede explicarse en parte por una población más envejecida en este estrato, respecto a la población inmigrante. Es importante señalar que el análisis de este resultado se ve limitado por la falta de información sobre la prevalencia de enfermedades crónicas en la población estudiada. Al revisar la literatura, solo se observa un mayor uso de hospitalizaciones por parte de la población inmigrante en estudios que incluyen parto o cesárea, asociándose a mayores tasas de fecundidad11. Sin embargo, en el resto de las investigaciones, los resultados en cuanto a hospitalización son heterogéneos9,10, al igual que en el presente estudio.

El uso de urgencias es el único servicio sanitario en el que no existen diferencias entre el total de personas autóctonas e inmigrantes, observándose únicamente diferencias en la clase media inmigrante, que acude más a urgencias. Este mayor uso del esperado por parte de la población inmigrante podría estar en relación con varios factores. En primer lugar, las personas inmigrantes se enfrentan a mayores barreras para acceder a las especialidades del segundo nivel asistencial, de forma que los servicios de urgencias parecen ser un posible sustituto de la atención especializada13,17. Esto explicaría que el menor uso de la Atención Primaria y la atención especializada no siempre se correlaciona con una mayor sensación de falta de asistencia médica por parte de la población inmigrante.

En segundo lugar, la población inmigrante podría utilizar los servicios de urgencias como puerta de acceso al sistema sanitario debido al desconocimiento del mismo y a las distintas situaciones de legalidad existentes27. A estas trabas burocráticas se suman las barreras culturales, que motivan la consulta al médico cuando la enfermedad está muy avanzada15. Por último, un hallazgo común en la literatura es que las personas inmigrantes que hacen un mayor uso de las urgencias proceden de América Central y del Sur, mientras que el resto de inmigrantes utilizan los servicios de urgencias menos que la población autóctona8. Esto es un aspecto a tener en cuenta en el contexto español, al ser la población de Centroamérica y Sudamérica la más numerosa (40% del total de la población inmigrante)4.

Respecto al menor acceso de la población inmigrante al cribado de cáncer de cérvix (cribado oportunista), es un hecho ampliamente estudiado que las clases sociales más desfavorecidas y con niveles de estudios bajos acceden menos a las pruebas oportunistas2,6,19, donde la prueba se hace aprovechando un motivo de consulta diferente al cribado o por petición del propio paciente. En el presente estudio, no se observan diferencias en el acceso al cribado de cáncer de cérvix entre personas autóctonas e inmigrantes dentro de cada clase social. Sin embargo, sí se aprecia un gradiente en el que las clases más altas acceden en mayor medida a este servicio que las clases más bajas. Dado que la población inmigrante se concentra mayoritariamente en la clase social baja, su menor acceso al cribado podría deberse a este factor.

Contrariamente, el menor acceso de la población inmigrante a las prácticas preventivas de mamografía para cribado de cáncer de mama y vacunación de gripe anual (cribado poblacional que se ofrece a toda la población diana activamente) se mantiene también dentro de cada clase social.

Llama la atención que estos son los dos únicos servicios sanitarios en los que se mantienen las diferencias en las clases altas, lo que nos lleva a sugerir posibles diferencias culturales asociadas a los conceptos de salud y enfermedad, en los que el papel de la prevención no desempeñaría un papel tan importante28. Cabe destacar que mujeres procedentes de todo el continente americano y las europeas presentan tasas de participación en cribado de cáncer de mama similares a las de las mujeres autóctonas, mientras que las tasas de participación en este tipo de prueba de las mujeres africanas son bajas29. Además, se asocia un mayor cumplimiento de los cribados conforme mayor es el tiempo de residencia en el país de destino2. Del mismo modo, es importante tener en cuenta que ambas prácticas se hacen sobre población de edades más avanzadas, mayores de 50 y de 60 años respectivamente, lo que también puede influir en los resultados.

En el acceso a los servicios de odontología no se observan diferencias entre población autóctona e inmigrante dentro de cada clase social. Sin embargo, se aprecia un gradiente en el que las clases socioeconómicas altas acceden más que las medias, y estas, a su vez, más que las bajas. A nivel general, las personas inmigrantes acceden en menor medida que las autóctonas, probablemente debido a su mayor concentración en clases socioeconómicas bajas. Dado que la atención odontológica depende principalmente de financiación privada, estos resultados sugieren que la menor utilización de este servicio por parte de la población inmigrante podría estar relacionada con su posición socioeconómica.

Fortalezas y limitaciones del estudio

Entre las fortalezas del estudio, destaca el gran tamaño muestral de la encuesta utilizada, cuyos resultados son extrapolables a la población residente en España, incluida la población inmigrante.

En cuanto a las posibles limitaciones, dadas las características de la población diana (población residente en hogares), es posible que las personas inmigrantes en situación irregular se encuentren infrarrepresentadas. Tampoco se analiza el país de origen de las personas inmigrantes, un dato que, de haberlo tenido en cuenta, posiblemente mostrara resultados diferentes entre la población inmigrante en los diversos aspectos estudiados. Por otra parte, al trabajar con una encuesta, es probable que las respuestas de las personas participantes estén afectadas por un sesgo de memoria, sobre todo en las preguntas relativas al uso de servicios, que fueron referidas en general al último año. Cabe destacar también la subjetividad de algunos de los ítems recogidos en la ENS. Respecto a la salud autopercibida, la respuesta puede estar influenciada por el momento vital que esté atravesando la persona y puede tener limitaciones a la hora de su interpretación. En cuanto a la falta de asistencia por motivos económicos, se pregunta sobre el acceso a la atención médica, a la salud mental, a los servicios de odontología y al tratamiento farmacológico, por lo que no se ahonda en la prestación exacta que dejaron de percibir, que ayudaría a la hora de diseñar las prestaciones del sistema sanitario. Además, en los resultados del estudio no se tiene en cuenta la prevalencia de enfermedades crónicas de las personas usuarias, por lo que solo podemos hablar de diferencias y no de desigualdades, ya que estas significarían un menor uso a igual necesidad. Esta limitación afecta solo a los servicios asistenciales, pero no a los servicios preventivos, donde se asume una misma necesidad en toda la población diana.

Directrices para futuras investigaciones

Hasta ahora, la mayoría de investigadores ha intentado explicar el patrón de uso de los servicios sanitarios por parte de la población inmigrante en su conjunto, sin tener en cuenta las particularidades de cada servicio sanitario, como pueden ser financiación, cobertura o población diana. En un futuro, sería importante diseñar estudios exclusivos para cada servicio sanitario, valorando las causas que explican el desigual acceso a cada servicio y las posibles soluciones. Se recomienda partir de la opinión y experiencia de la población inmigrante a través de técnicas cualitativas, como base para el diseño de estos estudios, y no a la inversa.

Asimismo, es necesario hacer estudios cualitativos sobre la percepción del personal sanitario y su comportamiento respecto a la derivación a la atención especializada, que permitirán abordar las desigualdades sociales en salud tanto desde el sistema sanitario en general como desde la actuación de cada profesional de la medicina en particular. Por otro lado, sería interesante llevar a cabo estudios de cohortes para evaluar si el menor acceso a la atención especializada tiene implicaciones en resultados en salud y salud autopercibida.

Futuros estudios deben representar adecuadamente a la población inmigrante en situación administrativa irregular, dado que están infrarrepresentada en la mayoría de investigaciones.

Por otro lado, es necesario que se aumente la cobertura de odontología por parte del sistema sanitario para mejorar la atención de toda la población y disminuir las inequidades en salud.

Conclusiones

La población inmigrante hace un menor uso del sistema sanitario en comparación con la población autóctona en las clases medias y bajas. Sin embargo, las clases altas hacen un uso similar de los servicios sanitarios, independientemente de si son autóctonas o extranjeras. El menor acceso de la población inmigrante al sistema sanitario podría estar relacionado con la intersección de ambos factores: su condición de inmigrantes y su pertenencia a clases sociales más bajas.

Financiación

Este estudio no ha recibido financiación.

Conflicto de interés

Ningún autor ha presentado conflicto de intereses y ninguna institución ha proporcionado financiación económica para la realización del artículo.

Consideraciones

Trabajo de fin de grado. Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (promoción 2014-2020). Póster sin defensa en el I Congreso Internacional de Accesibilidad a los Sistemas Públicos de Salud de 2022.