Señor editor:

Para intentar responder a nuestra incertidumbre, realizamos un estudio exploratorio observacional transversal, mediante un cuestionario online que consta de 12 preguntas, sobre el manejo de la ECH, dirigido a pediatras. Este cuestionario se distribuyó por correo electrónico a través de las listas de distribución PEDIAP y GUADAPED (listados de Gmail), que agrupan a profesionales de pediatría de Atención Primaria en España (11/06/2024-01/09/2024).

Respecto a las características de las personas entrevistadas, el 49,7% era mayor de 50 años, el 20,3% tenía 40-50 años y el 30% era menor de 40 años.

Se plantearon dos preguntas acerca de las características de la ECH que contestaron 84 pediatras (58,7%). La primera fue: «¿De dónde es endémica la ECH?». El 96,4% respondió que de Latinoamérica. La segunda pregunta fue: «¿Cuál es el principal mecanismo de transmisión en nuestro medio?». El 56% dijo que el vertical; el 40,4%, el vectorial; el 1,2%, por ingesta, y el 2,4%, desconocía cuál podía ser el mecanismo de transmisión. Entre los que habían manifestado conocer bien la ECH, el 52,3% respondió que el principal mecanismo de transmisión era el vertical, y el 47,7%, el vectorial. Estas respuestas ponen de relieve las posibles carencias en la formación sobre la ECH, incluso entre quienes creen estar familiarizados con ella.

Al preguntar «¿Cómo conociste la EHC?», el 53,1% dijo haberla estudiado durante la carrera; el 28% explicó que la conoció a través de actividades formativas; el 11,2%, por un protocolo en su comunidad autónoma (C. A.); el 2,8%, durante el MIR; el 2,1% señaló que existía en su país; el 1,4% dijo haberla conocido a través de pacientes, y el 1,4% comentó que supo de ella por otros medios. El 67% de pediatras menores de 40 años referían haberla estudiado durante la carrera, mientras que en mayores de 40 años aumentaba el porcentaje que la habían conocido en charlas y congresos.

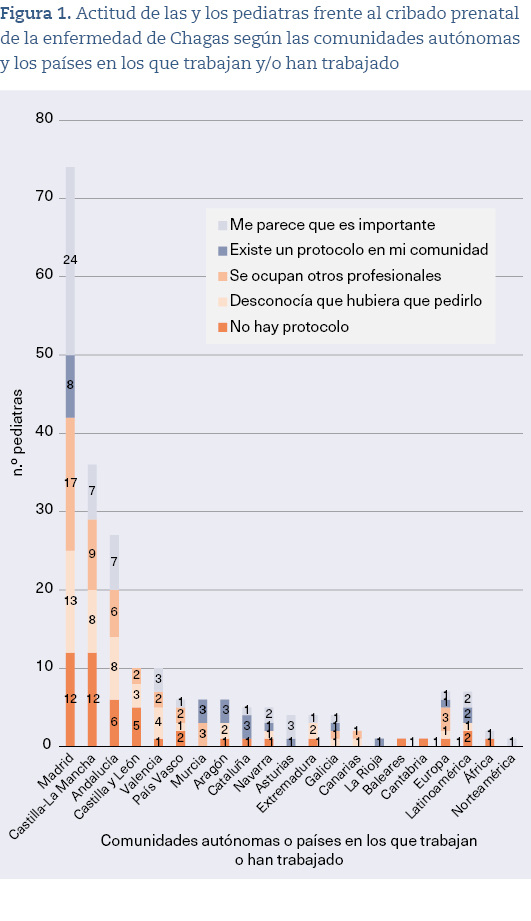

En cuanto a la participación en el cribado prenatal, solo el 38,5% se involucraba. Un 34,6% lo hacía porque existía un protocolo en su C. A., y un 65,4% porque lo consideraba importante. Entre los que no se implicaban, un 32,9% decía que era porque no había ningún protocolo en su C. A., un 37,5% desconocía que hubiera que pedirlo y un 29,6% señaló que era algo de lo que se ocupan otros profesionales (figura 1). Existe una gran disparidad en el cribado prenatal tanto entre CC. AA. como dentro de ellas, incluso en aquellas que cuentan con programas de cribado prenatal regulado a nivel regional, probablemente por la escasa divulgación y, hasta hace 1 año, por la falta de protocolos universales.

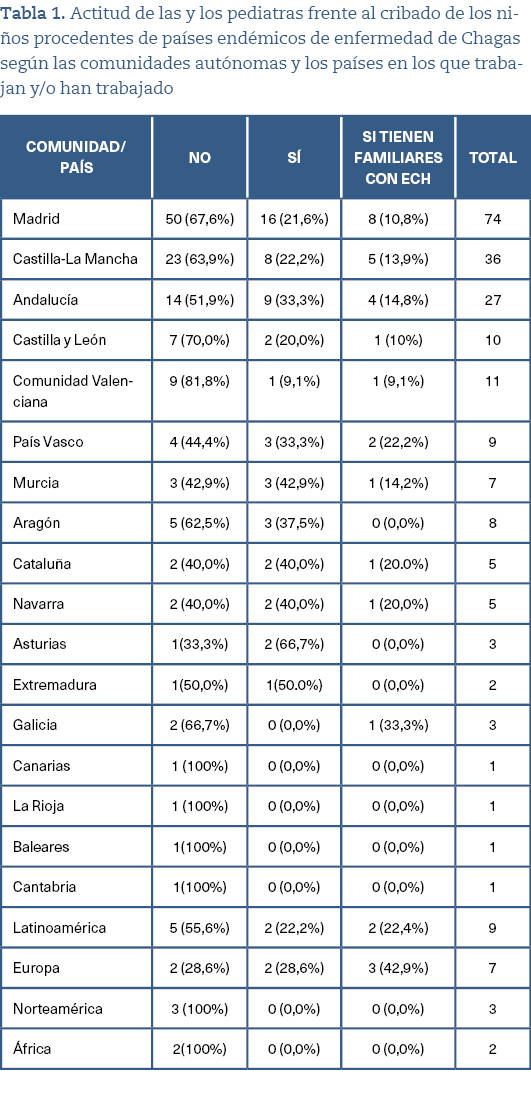

En cuanto a la relación entre el cribado en gestantes y en niñas/niños procedentes de países endémicos, vemos que solo el 22,4% de pediatras que realizan cribado prenatal también criban de forma sistemática a la población infantil procedente de países endémicos, y un 8,15 % lo hace únicamente si tienen familiares afectados.

Por el contrario, cuando se analiza la asociación en sentido inverso, se observa una mayor implicación: el 73 % de profesionales que criban a niñas y niños procedentes de países endémicos también participan en el cribado prenatal. Esta proporción desciende al 50% entre quienes solo criban a niñas y niños con familiares afectados. Además, entre las/los pediatras que no realizan el cribado en niños de países endémicos, un 74% tampoco lo hace en gestantes.

Considerando los resultados de este estudio exploratorio sobre las opiniones y actitudes de especialistas en pediatría de nuestro país entrevistados, parece adecuado realizar una estrategia que permita incrementar la sensibilización y formación del personal sanitario que atiende a niñas/niños con ECH, así como desarrollar y difundir protocolos de cribado universales, aplicables en todo el territorio nacional. Esto podría favorecer el diagnóstico y tratamiento precoz de esta enfermedad y disminuir la frecuencia de la transmisión vertical.